欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人娱乐

威尼斯人娱乐澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)19世纪初,不利的版权处境在一个舞台表演高度繁荣的时代被迁延和放大,成为影响英国戏剧文学发展的重要因素。19世纪30年代的版权立法改革,对19世纪英国戏剧版权的完善具有奠基之功。然而,尚不牢靠的版权条件使剧作家们更多以“改编”之名,在演剧文化中寻求更有利的创作条件和手段,在发展一种影响广泛的艺术生产力形式的同时,也引发戏剧界对于英国戏剧丧失原创性的担忧。随着国际版权协作格局初现,英国戏剧版权立法在一个多边合作、跨国协同的戏剧生产、流通语境中不断发展。戏剧艺术以版权制度的变迁为中介,释放其历史潜能与艺术动力。这一曲折历程揭示了,19世纪英国所谓“戏剧的衰落”应被更全面地理解为一种戏剧生产范式的转变。

19世纪英国戏剧的“衰落”是英国戏剧史研究中一个由来已久的话题。对这一时期戏剧状况的不满和批判不仅几乎贯穿整个19世纪,而且持续影响着此后的戏剧史写作和学术研究。持此论者认为,在19世纪的大部分时间里,英国戏剧文学创作近乎停滞,戏剧艺术成就平平。与此同时,在常见的以作家-作品为轴线的戏剧史写作中,似乎从拜伦、雪莱到王尔德、萧伯纳剧作之间,有着一种令人费解的历史断裂,这样的评价格局至今仍存在于许多戏剧史写作当中。

与此相反,以厄内斯特·沃特森(Ernest Bradlee Watson)、阿勒代斯·尼柯尔(Allardyce Nicoll)等人的著述为代表的戏剧史,则描述了英国戏剧在19世纪走向复兴的进阶之路:不仅文学性戏剧从所谓“特许剧院”(patent theatres)的垄断中被解救出来,而且在19世纪下半叶,“现代戏剧裹挟着其全部本质性的条件和规定,诞生了”[1]。这些研究以一种历史进化论和目的论式的笔法,试图恢复19世纪英国剧作家及其剧作在文学史上的应有地位。他们对戏剧生产状况的重新勘探和历史语境的细致还原,启发我们以新的视角去看待这一时期的戏剧实践,从而重新开掘其隐含于历史背面的独特价值。

20世纪50年代以降,以乔治·罗威尔(George Rowell)、迈克尔·布斯(Michael R. Booth)等人的著述所建立的社会文化史研究路径为起点,19世纪英国戏剧史的研究视野得到拓展:研究者力图超越戏剧的书面阅读与舞台演出之间的二元对立,将“戏剧/剧场”置于社会文化的整体语境中加以理解。对于当时戏剧文学所处的历史条件,既有研究和评论也已经从不同角度做出阐释,提出的成因分析涉及政治环境、审查制度、剧院建筑形态、观众趣味、剧院经理人的经营理念、中产阶级的偏好、明星体系以及建设性批评的缺乏等[2]。在这些归因之外,版权条件对19世纪英国戏剧生产的影响值得进一步关注。事实上,版权问题所带来的影响不仅贯穿整个世纪,而且覆盖当时戏剧流通的国内-国际双重语境,其与戏剧公共展示的两种主要形态——印刷出版的剧本和舞台表演——具有深层关联:一方面,这两种形态共同承载着剧作家的智力劳动和职业价值,维系着剧院的经营活动和生产实践;另一方面,版权状况伴随立法及其修订而发生的变化,也持续折射出剧作家的生存处境及其剧作的流通条件。这些现实关联共同构建并影响着戏剧作为一种社会建制的运行方式。循此,本文通过对19世纪英国戏剧实践中版权因素的历时性观察,探究版权问题如何造成这一时期戏剧生产的困境,又如何通过与立法、司法实践的互动,使戏剧生产逐步摆脱这一困境;戏剧生产的整体范式如何据此发生变化,在世纪之交迈向新的历史形态。在此基础上,本文尝试在“衰落-复兴”的二元框架之外,探讨一种新的解释可能。

19世纪初,戏剧演出在英国文化实践中的影响日益加深,观众趣味、制度效用的变迁共同指向新的戏剧形态,并逐渐显影出一个“表演的世纪”,一个“戏剧的时代”[3]。此时,1737年《舞台许可法令》(The Stage Licensing Act)所划分的“合法剧院”与“非法剧院”[4],在经营范围上已不再具有实质性差异,那些曾经被界定为“非法”并加以严格限制的小剧院,在近一个世纪的斗争中取得了胜利:凭借在演出当中穿插夹带台词的歌曲等方式,这些剧院扩大了自己的经营范围,逐步构成对特许剧院专有权利的公然侵犯,甚至获得审查者的默许[5]。这场斗争使德鲁里巷、考文特花园以及后来新增的几家剧院的特许地位遭受重创。同时,小剧院在观演效果上更为集中、表演形式更为生动多样的优势,也迫使特许剧院近乎盲目地尝试各种表演类型,以期挽回曾经依附于“特许”名下的辉煌。尽管直到1843年英国《剧院管理法令》(Theatre Regulation Act)颁行才正式取消“合法”与“非法”的区分,但此时经营格局的变化已是不争的事实,这一变化同时推动了戏剧类型的迭生与不同类型的混合,不仅为舞台注入新的活力,也推动了剧本审查制度的显著松动。在此之前,《舞台许可法令》规定,剧作家和剧院经理人须于首次演出前14日将剧本提交宫务大臣(Lord Chamberlain)办公室审查。由于能够上演话剧的剧院本就极为有限,许多剧本或是无法得到演出,或是只能以“非法”形式上演。特许垄断格局的瓦解,无疑拓宽了剧本的传播渠道,尤其在1843年以后,大量不同类型的剧本被平等地送到审查员手中,要求登上剧院的舞台,“所有剧院都被归入宫务大臣的管辖范围,审查官的负担逐渐加重,需要审阅的手稿越来越多”[6]。

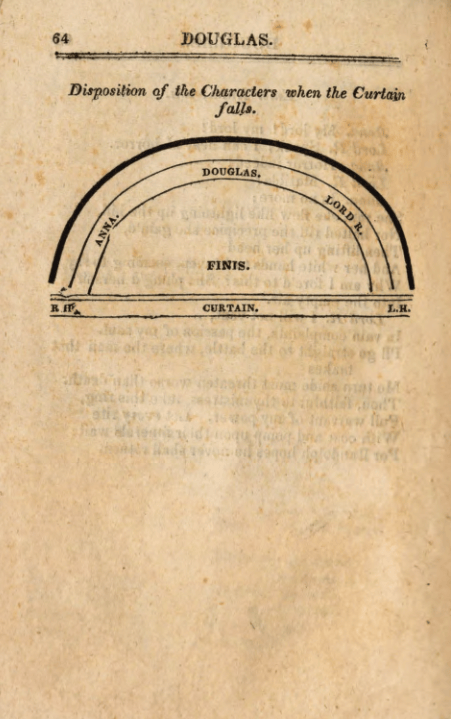

不过,繁盛的舞台演出以及由此形成的剧场文化,却并未在戏剧生产的另一基础维度上产生回响——传统的剧本出版此时几乎陷入停滞。此前,戏剧爱好者们常常能够买到装帧精美、纸张考究的“阅读版”(reading edition)剧本,这些剧本大多以相对昂贵的八开本印制,既可作为剧院观演时的陪伴,也是在舞台之外进行文学想象和审美鉴赏的优良读物,是英国戏剧文学的重要载体,“印刷出版似乎已经成为戏剧生产的一个必要部分,成为一部戏剧生命周期中的一个自然阶段”[7]。19世纪30年代以降,尽管英国现代印刷业正迅速发展,这种“阅读版”剧本却消失在大众的视野里,取而代之的是开本更小、做工粗糙、价格低廉的“表演版”(acting edition),它们无意于还原细腻的情节描绘,而是附加详细的舞台提示、场景描述乃至插图,旨在为各家剧院的经理人和演员提供尽可能丰富的演出信息,因此成为伦敦和地方剧院的表演指南。例如,1828年出版的约翰·霍姆(John Home)悲剧《道格拉斯》(Douglas)的表演版,其扉页标称这是“现存唯一版本,忠实标注了舞台提示和舞台说明”,书中穿插大量如“RH”(右手边)、“MD”(中间门)等缩略的演出标记,还附有插图说明“幕布落下时角色的站位”等舞台信息[8]。无论从内容还是功能上来看,这些广泛出版的“表演版”剧本已经脱离戏剧诉诸书面阅读和文学想象的维度,主要服务于戏剧舞台而非文学读者;与此同时,大量活跃于戏剧舞台上的剧本仅留存于宫务大臣审查时的手稿档案中,始终未能出版。剧本出版的停滞与演剧文化的繁盛形成鲜明对照,当时的舆论捕捉到这一现象,并将其概括为“戏剧的衰落”(decline of drama)。1832年英国议会“戏剧文学特别委员会”(Select Committee on Dramatic Literature)报告的表述集中反映了当时的舆论:“戏剧文学以及公众对戏剧表演的品味显著衰落,这一点已得到普遍认可。”[9]这一观点一直影响着其后的戏剧史研究,丹尼尔·巴雷特(Daniel Barrett)指出,“在19世纪的大部分时间里……人们不再阅读戏剧,剧作家也不再为读者创作,这对当时戏剧的发展及其在我们这个时代中的声誉产生了深远的影响”[10]。

那些在舞台上大放异彩的剧作为何没有出版?“戏剧文学特别委员会”报告及其附列的问询证据,显示出当时英国社会在剧院经营、戏剧流通、戏剧文化地位等方面的种种矛盾。其中,我们关注到当时几乎为戏剧行业所公认的一项风险,即舞台演出在促进戏剧流通的同时,也滋生出层出不穷的盗演行为,未经剧作家同意便上演其剧作的行为屡见不鲜。当时行业内部的共识是:一部剧作一旦印刷出版,它便暂时脱离剧作家的掌控,进入公共流通的领域之中,因而任何能够从宫务大臣那里获得演出许可的人都可以将它搬上舞台[11]。1821年,德鲁里巷剧院经理人罗伯特·埃里斯顿(Robert Elliston)得知拜伦的五幕悲剧《威尼斯总督马里诺·法列罗》(Marino Faliero, Doge of Venice)剧本即将出版,他提前获得了一个副本,迅速对其进行改编并投入排练。他还在剧本出版当天又购买了两本,将其中一本送到宫务大臣办公室申请许可,同时特意在购买票据上标明日期,以证明自己是在出版之后才上演该剧的。拜伦的出版商约翰·默里(John Murray)出版社试图阻止该剧上演,但在同埃里斯顿的诉讼中,法官最终判定默里败诉,理由是依据现行法令,只有在“对著作本身的盗版侵害或对其进行的某些变相篡改”的情形下,默里才会得到支持。正如庭审所指出的,问题的核心在于“以获利为目的对该作品的表演,是否构成对版权的侵犯”[12],而对此的答案是否定的。

除了将已印刷出版的剧本搬上舞台以外,另一种情形是对舞台演出的直接盗用。出版商和剧院经理人常常派出速记员,在演出过程中快速记录特定角色的舞台指示,又或是由一个地位显赫的“代理人”直接贿赂提词员或剧院的抄写员,从而明目张胆地获取剧本[13]。除此之外,那些已经被搬上舞台的剧作手稿,也常常容易为剧院经理人趁职务之便所利用。1817年,威廉·托马斯·蒙克里夫(William Thomas Moncrieff)创作的盛大歌剧《乔万尼在伦敦》(Giovanni in London)在奥林匹克剧院(Olympic Theatre)首次上演。翌年,剧作中的“歌曲、二重唱、合唱”部分单独出版,其余部分则仍处于手稿的形态[14]。1820年,这部剧作被当时已是剧院经理人的埃里斯顿搬上德鲁里巷剧院的舞台并大受欢迎。埃里斯顿理所当然地认为,蒙克里夫的作品在三年前自己执掌奥林匹克剧院时已经被他买断,自己有权将它搬上新的舞台,他甚至在节目单上申张德鲁里巷剧院对于该剧歌曲部分的权利:“目前市面上流通的《乔万尼在伦敦》剧中歌曲等内容的盗印及伪劣版本泛滥,特此提请公众注意:唯有扉页标明‘本剧院印制’字样的版本方为正版。”[15]埃里斯顿未因盗用受到任何处罚,蒙克里夫却因高昂的诉讼成本和立法的缺位而无计可施。T. J. 萨克雷(Thomas James Thackeray)愤怒地指出,“现行制度的另一重大弊端在于,如今竟将剧院经理人未经作者许可擅自上演任何已出版戏剧的行为视为合法,而这种对于戏剧作者的剽窃行为竟然被认为是一项正当的权利”,这表明对戏剧表演的剽窃在当时绝非个例[16]。实际上,不论是否已经印刷出版,剧作都有被盗演的风险,这使剧作家陷入十分不利的境地。

“与文学的任何其他分支给予作家的保护相比,戏剧作家的劳动成果所受到的保护明显不足,仅凭这一点便足以使杰出且成功的作家对这一智力活动领域望而却步。”[17]这一局面的形成,同英国当时版权保护的立法条件密切相关。19世纪的戏剧和小说有着共同的出版立法起源——1710年生效的《安妮法令》(Statute of Anne),直到19世纪初,其基本原则都在戏剧流通的判例实践中发挥着基础性作用。该法令的详题提示,这是“为鼓励学术进步,将印刷书籍的复制品在规定期限内的权利授予作者或此类复制品购买者的一项法案”[18]。然而对剧作家而言,“灾难性的疏漏”也在于此:在文学领域,戏剧同小说、诗歌等共享相同的法律条款,戏剧兼具书面阅读和舞台演出双重呈现形式的特殊性,也被湮灭在“印刷书籍”所表述的共同身份之中,戏剧的表演维度不能得到法律意义上的承认,这简直是为盗版行为量身定制的“良策”[19]。剧作家在猖獗的盗演行径面前“无法可依”。比如,托马斯·迪布丁(Thomas Dibdin)授权其剧作《肯纳尔沃斯堡》(Kenilworth)于1824年在巴斯剧院独家上演。然而德鲁里巷剧院的经理人阿尔弗雷德·邦恩(Alfred Bunn)——其妻在巴斯版中饰演伊丽莎白女王——趁便依据提词本将该剧搬上了自己剧院的舞台。面对迪布丁的多次致信,邦恩辩称:“您应该知道,在巴斯剧院上演时,这部作品已经在爱丁堡被盗印了。”无奈之下,迪布丁只好在《先驱晨报》(Morning Herald)上刊登声明,向公众说明事件的来龙去脉[20]。迪布丁在当时已是知名且高产的剧作家,登报的无奈之举和邦恩的搪塞无不表明,只要舞台表演没有为法律所充分承认,戏剧的印刷出版就难逃盗版之危,进而导致舞台表演与印刷出版之间的良性互动难以为继。盗版演出同盗版印刷相互勾结:从公开演出中盗取的文本可以为投机商盗版印刷提供便利;未经授权的剧本被交到经理人手中,又成为舞台演出的基础。

不利的版权处境严重挫伤了剧作家的创作积极性,为此,许多有志于复兴英国戏剧辉煌的剧作家、剧院经理人、评论家纷纷慷慨陈词,19世纪30年代旨在谋求版权制度改革的舆论氛围由此形成。为了实现有效的版权保护,戏剧需要一种既包括剧本的印刷形态又涵盖舞台表演形态的保护机制和立法形态。1833年颁布的《戏剧文学财产法令》(Dramatic Literary Property Act)作为1832年“戏剧文学特别委员会”讨论的成果,在一定程度上回应了戏剧在版权保护问题上的不利处境,舞台表演作为戏剧呈现的核心方式之一得到法律的正式承认。在此之前,印刷作品的公开表演,无论是文学、艺术还是音乐作品,都不在通常理解的版权保护范围之内。版权诞生于成文法,因此任何新增的权利都需要首先通过成文法的制定才能获得保护。前述1822年的“默里诉埃里斯顿”案暴露出同复制权相区分的公开表演或展示的专有权利并不存在,正是在这个意义上,法官托马斯·登曼(Thomas Denman)指出,该案推动了1833年法令的出台[21]。“戏剧文学产权”概念首次出现在成文法当中,并且规定“任何悲剧、喜剧、歌剧、闹剧或任何其他戏剧作品或娱乐节目的作者……应享有……在任何戏剧娱乐场所独自表演或授权表演的专有权利”,该法案也适用于未发表的戏剧作品[22]。自此以后,人们认为表演版权是一项与印刷出版权相互独立的财产权,两者均可单独转让。1834年,人们已经可以在出版的剧作集封面上看到反对盗版的警示语——“受戏剧版权法令条款约束”[23]。在此基础上,1842年颁布的《版权修正法令》(Copyright Amendment Act)进一步写明:“任何戏剧作品或音乐作品的首次公开展示或表演,在本法的解释中应被视同任何书籍的首次出版。”[24]这意味着,即使剧作尚未印刷出版,其舞台表演也可以直接等同于剧作的出版并受到法律保护,这无疑为剧作家在剧院上演自己的剧作提供了重要保障。更关键的是,法令条文搭建起来的版权框架,以及剧作家在戏剧实践中对其有意识的调用,促使戏剧生产更深地嵌入社会建制的实际语境,并根据其变动而形塑自身。

然而,成文法在何种程度上得到贯彻与阐释的问题,深刻地纠缠着接下来近半个世纪的戏剧实践。19世纪50年代的“谢泼德等诉康奎斯特”案(Shepherd and Another v. Conquest)表明,由上述两项法令建立起来的保护框架事实上并不牢靠。约翰·考特尼(John Courtney)的剧作《老乔与小乔》(Old Joe and Young Joe)于1853年10月获宫务大臣许可在萨里剧院(Surrey Theatre)首演。经理人谢泼德主张,这部作品是自己雇用考特尼专门为萨里剧院所作,根据他和考特尼的口头协定,自己拥有在伦敦上演该剧的独家权利。据此,谢泼德控告经理人康奎斯特在“希腊沙龙”剧院(The Grecian Saloon)上演该剧属侵权行为,并要求赔偿。康奎斯特提出,考特尼已于1854年7月将版权转予“希腊沙龙”,原告若要起诉,必须证明他已经通过作者的书面转让获得了该剧版权。考特尼出庭作证,表明双方所言均属实。法庭起初认为,考特尼受雇于萨里剧院而创作该剧,后者自然拥有作品的版权,判定原告谢泼德等胜诉。康奎斯特的律师在上诉时直言:“如果对被告作出不利的判决,其结果将是彻底摧毁版权法。”[25]经过反复庭审,法庭最终判定原告败诉,关键理由有二:首先,依据1842年版权法令第22条,版权转让应依法进行注册登记,否则不予承认;其次,依据1833年版权法令,被赋予剧作版权的是亲自参与创作、付出创造性贡献的剧作家本人,这与是否受雇而作无关。这一改判对戏剧版权产生了深远影响,它重申了1833年、1842年法令优先保护作者剧作产权与独创性的根本原则,同时贯彻了两项法令对表演版权的重点关注。与此同时,此案判决的波折也表明,业已取得的权利有可能在实践中变得模糊,而尚未言明的罅隙则可能因戏剧流通的现实被触动并显形。在接下来的近半个世纪里,英国戏剧生产以此为起点,在生动复杂的实践与判例沿革的互动之中探索、阐释并补充版权立法。

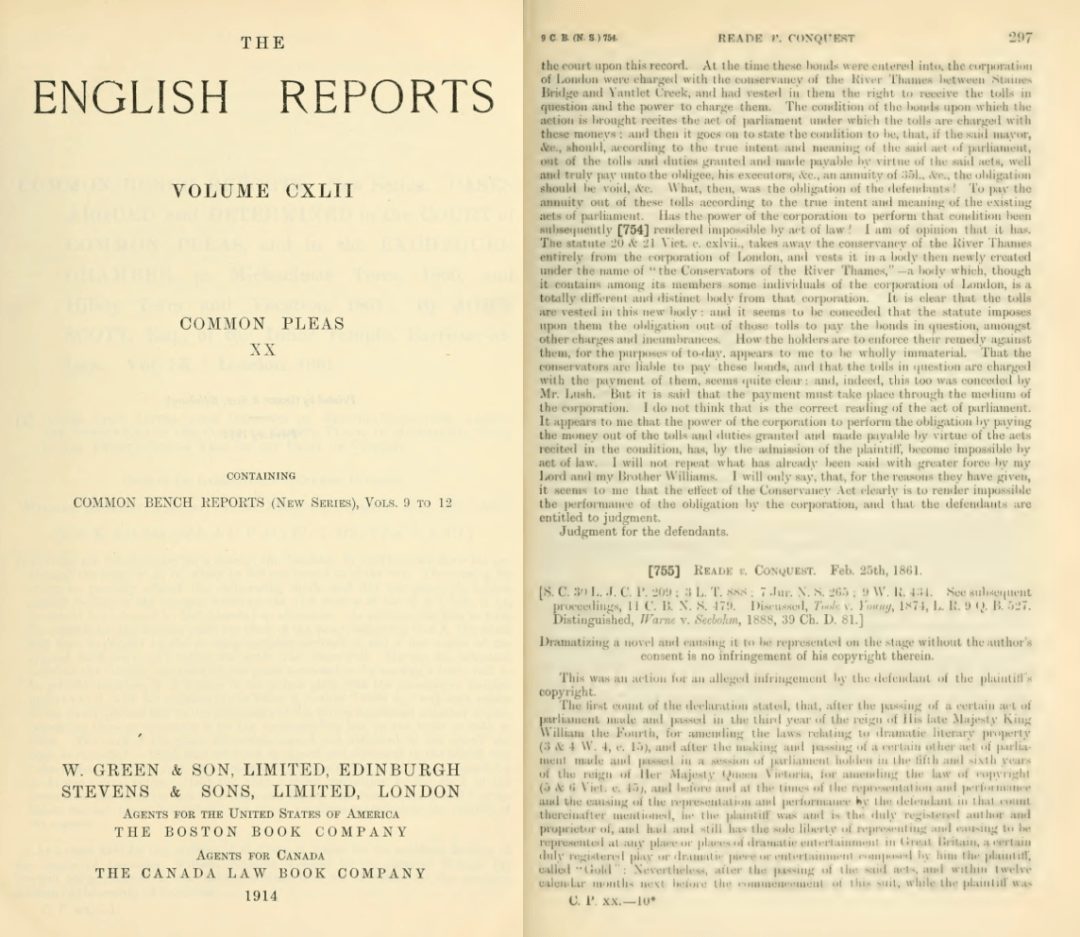

由于法令的颁行与其现实效用之间存在落差,艰难起步、尚不牢靠的版权保护体系,并没有直接成为剧作家在争讼中申张自身权利的有力依靠,相比之下,他们更关心如何对法令条文中那些边界模糊、表述含混的内容加以灵活利用。对于早已职业化的剧作家而言,将一部已经出版的小说改编为戏剧并上演,是一种简便而经济的方法,然而这种行为是否构成对小说版权的侵犯却并不明确。1833年、1842年法令所确立的保护机制,为一部戏剧的书面印刷形态不被随意复制或不被随意挪用作舞台表演提供了保护,但针对小说,法令能禁止未经作者同意印刷出版的行为,却并不禁止在舞台上表演小说的情节或故事。在1861年的“里德诉康奎斯特”案(Reade v. Conquest)中,里德主张,自己创作的小说《改过犹未晚》(It’s Never too Late to Mend)被康奎斯特改编为戏剧并在其剧院多次上演,该行为构成对小说版权的侵犯,但其主张未得到法庭的支持。法官评论道:“该案确立了这样一个原则,即任何人有权将他人所著小说改编成戏剧,而不构成对小说版权的侵犯。”[26]在此背景下,大量小说被改编成戏剧搬上舞台,而小说作者只能任由自己的作品被裁剪、改编以适应戏剧的需要,却得不到任何收入,也无法获得赔偿,即使是狄更斯这样赫赫有名的小说家也未能幸免[27]。法官布莱克本(Blackburn)虽然认为这种行为“卑鄙且不光彩”,但也不得不承认“任何人有权改编小说,且无须承担法律责任”[28]。

另一种影响更深远的改编途径是把目光投向欧洲:一方面,19世纪下半叶,由于版权裁决的效力有限,英国仍然到处上演着伦敦成功剧目的盗演版本,剧作家在经济上蒙受严重损失;另一方面,随着上演话剧的机会扩展到所有剧院,舞台对于新剧作的需求与日俱增。于是,剧作家不再追求原创的文学价值,改编来自欧洲其他国家的作品成为英国戏剧生产的一个重要来源,其中最主要的是改编法国的剧作。“把在另一个国家获得认可、在所有英国报纸上做了大量宣传且引起人们极大好奇的作品搬上舞台,还有什么能比这种做法更稳妥的呢?”[29]英国在某种程度上成为法国舞台的延伸,剧作家对此也有恃无恐,因为英国在国际版权立法上的单边保护为他们提供了稳固的合法性。1852年颁布的国际版权法令(The International Copyright Act, 15 & 16 Vict., c. 12)直接助推了这一现象。这部法令一般被认为在保障法国作者及其作品在英国的翻译权上具有重要意义,但其中一项条文却显示,为戏剧作品翻译提供的保护“不得被解释为禁止对任何国外出版的戏剧作品或音乐作品进行合理模仿,或将其改编后搬上英国舞台”[30]。由于改编、翻译与盗版之间的界限常常含混不明,这样的表述实际上为英国作者改编法国戏剧提供了极大便利。因为只要改动作品的标题、更改人物姓名或者将故事发生的场景移至别处,新的作品就不再被视为复制品,而被认为是简单的模仿或改编。1870年的“伍德诉查尔特”案(Wood v. Chart)即是一例。法国喜剧《沙沙响》(Frou⁃Frou)于1869年10月在巴黎首演并出版。次年1月,作者将该剧在英国的版权和翻译权转予原告伍德,后者在期刊上以“Like to Like”为题发表了该作品的英译版。英译版很快被经理人查尔特看中并在英国布莱顿剧院(Brighton Theatre)上演,查尔特辩称,伍德所发表的并非对《沙沙响》的原版翻译,而只是对原版的“合理改编”[31]。从事翻译和改编的剧作家往往极为高效:W. S. 吉尔伯特(W. S. Gilbert)声称,自己仅用两天时间就把尤金·拉比什(Eugène Labiche)的滑稽剧《意大利草帽》(Un Chapeau de Paille d’Italie)改编成了《婚礼进行曲》(The Wedding March)[32]。供求法则的必然要求以及版权法令的显著疏漏,深刻影响着戏剧行业的创作动向。除了吉尔伯特,其他著名作家如悉尼·格伦迪(Sydney Grundy)、迪翁·布西考特(Dion Boucicault)、汤姆·泰勒(Tom Taylor)等也加入改编的行列,维克多利安·萨尔杜(Victorien Sardou)、埃米尔·奥日埃(Emile Augier)、大仲马等许多赫赫有名的法国剧作家剧作从19世纪50年代开始不断被改编[33]。正如圣詹姆斯剧院(St James’ Theatre)的演员-经理人乔治·亚历山大(George Alexander)所说:“有人指责我们过多地偏爱外国作家的作品,这对我们确实不利;但我希望您能记住,在戏剧方面,需求一直大于供给,而且多年来英国舞台的历史已经证明,它无法完全脱离外国作品而独立。”[34]

大量来自小说和法国戏剧的改编充斥英国戏剧行业,引发业界对于英国戏剧丧失原创性的深刻担忧:戏剧不再是满怀作者热忱的原创,而是沦为机械的模仿、抄袭和冷漠的翻译。事实上,这种担忧早在19世纪30年代的讨论氛围中就已出现,道格拉斯·杰罗尔德(Douglas Jerrold)在报刊上撰文指出:“由于戏剧文学缺乏保护,原创剧作家几乎被逐出了舞台,取而代之的是大批的翻译者和改编者。”[35]在此后的讨论中,这些意见大致可被分为两类。一类是从强烈的民族文化立场出发法国戏剧占领英国的文化版图。比如英国作家爱德华·莫顿(Edward Morton)在《法国入侵》一文中痛斥法国戏剧和演员的不断涌入,语气十分强硬,代表了对法国戏剧入侵嗤之以鼻的评论家的敌对态度[36]。另一类是以道德评价的眼光追怀艺术天才,认为改编的创作方法纯粹是“一罐浆糊和一把剪刀”组成的不入流勾当[37]。狄更斯就曾借其笔下的克鲁米斯先生来讽刺那些来自法国的戏剧改编,新任写手尼古拉斯·尼克尔贝担心自己创作能力不足,克鲁米斯对他说:“只消把这个翻成英语,把你的名字写在封面上就是了。”[38]

不过,改编对于原创性的影响是一个渐进的过程,这一影响并非突然发生,而是在改编实践本身成为主导性创作模式后才得以充分显现的。在此过程中,各方对它的认识并不一致,对于一部作品是“改编”还是“原创”的界定,只是出于随意、主观的划分。1863年,在一篇名为“外国演员与英国戏剧”的文章里,评论家乔治·亨利·刘易斯(George Henry Lewes)抱怨:“(在英国——引者注)所有严肃戏剧文学的写作尝试都逐渐停止,并且为法语翻译所取代。”[39]然而,在此前的十年间,他在《领袖》(The Leader)杂志上刊发的评论却经常赞扬这种“来自法国的影响”[40]。演员-经理人查尔斯·马修斯(Charles J. Mathews)也尤其强调改编本身的创造性,认为“逐字逐句的翻译毫无用处”,“即便是最适宜改编的外国戏剧,也需要非常高超的手法来改编、扩充、删减和编排”[41]。

不难看出,在关于戏剧改编有损原创性的争论当中,有关“原创”的概念及其价值的问题实际上相当灵活多变,并且更多地受制于同戏剧流通相关的现实条件,而不仅仅关涉纯粹的艺术考量。因此,不能只在字面意义上理解关于所谓“原创性丧失”的讨论,也不能将大量引入法国剧作的行为简单地看作对于法国艺术民族性的寄生,乃至吸纳为“戏剧衰落”判断的一部分,而是应当将其置于当时的社会语境之中加以重新评估。如前所述,并非所有评论者都将戏剧改编视为对原作的拙劣模仿。在“伍德诉查尔特”案的讨论中可以看到,当评论界执着于对“改编”“翻译”抑或“偷盗”“袭用”等概念之间的差别及其合法性做出侦探式的捕捉和区分时,对“原创性”的解释作为一种公共话语已经在司法实践中发生某种变动——改编对于英法两国文化个性的调和,作为一种智力劳动得到了法律裁决的承认。该案的判决认为,改编的意义在于“把人物转移到了英国,让他们成为英国人,引入英国的礼仪,并且删掉了那些被认为不适合在英国舞台上表演的内容”,因为“英国人应当有机会尽可能准确地了解这部法国作品,就像通过英译本了解一部法国作品所能达到的那样准确”[42]。支持此论者往往认为,剧作家不必为他们改编的作品标注原作者,因为将一部小说或来自异国的戏剧搬上舞台需要足够的智力劳动和艺术改造,这种劳动应当得到认可[43]。按照这样的观点,一部戏剧的原作总是会通过改编者的“智力劳动”而发生形变,同时也会随戏剧上演所需的物质条件和观众对舞台效果的期待而发生调整,这些变化不仅来自改编者,也来自剧院经理人、演员、舞台美术设计等,此外还受到环境因素的限制。

如果说,前述由1852年国际版权法确立的单边保护主义条文,为借改编之名的袭用潮流提供了某种庇护,那么,由判例实践和戏剧流通状况所承认的“原创性”观念的变化,则在生产模式演变的层面揭示了法律条件作为社会公共话语,如何与当时不断变化的戏剧生产状况相互调适。一方面,在以舞台演出为重心的戏剧生产体制下,英国娱乐业和大众对于新奇多样的舞台景观的需求与日俱增,公众对本国以外舞台形式的兴趣也随之扩大。受益于传播技术和交通领域的革新,维多利亚时代的主流出版物有关“巴黎剧目”的专栏蓬勃发展[44],以极大的热情向英国公众报道法国剧坛上演与排练的最新动态与幕后细节,它们集中展现了当时的英国观众如何经由媒体的宣传接触并接纳法国文化生活的独特性。在这个意义上,价格更亲民、更新更迅捷的改编剧作,对于业内人士和普通大众而言自然更具价值。留恋传统创作形态的批评者对此往往给出负面评价,如认为“将法国原作改编成本国语言作品这一几乎普遍的惯例,极大地导致了情节和场景的简缩”[45],这种看法实则忽略了19世纪英国戏剧作为剧场艺术、公共艺术的特殊属性。另一方面,不断加深的全球戏剧流动为英国戏剧生产打开了日益丰富的国际格局,欧洲各国之间、欧洲同大洋彼岸之间的图书往来、剧团巡演等,为英国戏剧生产提供了新的参照系,同时也使英国在国际领域的版权保护问题上,不得不面对许多单凭国内立法难以应付的考量。在英国戏剧保护主义更广泛的框架之外,英国大量引进法国戏剧和演员的现象,实际上折射出一个文化渗透的时代。法国戏剧在英国的迅速改编和推广无疑有助于降低成本、提高效率并确保经济收益,许多剧作家直接将他们的创作生涯同法国作品的翻译和改编结合起来。伊格纳西奥·拉莫斯-盖伊(Ignacio Ramos⁃Gay)从当时英国社会对生产力的狂热追求这一角度出发,提出改编的本质应当被置于追逐生产力的经济现代化格局中思考[46]。循着这样的思路,那种认为应该恪守所谓“原创性”来创作剧本的观点,实际上是一种不切实际地将英国设想为在戏剧和文化上自给自足的自我想象。

应当看到,自19世纪50年代开始的跨越不同文体、民族和语言之间的改编创作,是一种真实存在且影响广泛的生产力形式。更进一步看,经由英国国内与国际版权保护语境的中介,文本的袭用、叠合等特征已不再是需要被隐藏或掩饰的特质,而是逐渐被视为19世纪英国戏剧生产的显著特征。作为朝向英国演剧文化的“适应”,这一特征及其所引发的论争,不仅折射出一种生产力形式的活力和可塑性,也推动着英国戏剧国内与国际版权保护格局的改造与更新。

泛滥的改编行为对英国戏剧造成持续冲击,舆论压力不断积聚,这使判例之间的矛盾与观点的龃龉得到英国议会的关注。成立于1875年的“皇家委员会”(Royal Commission)的期待之一,就是将当时英国国内颁布的各项版权法令以及分散的判例法成果整合为一部具有连贯基础的成文法。参与委员会讨论的成员极力希望推动更广泛的版权改革,但正如伊莎贝拉·亚历山大(Isabella Alexander)所说,这简直相当于“在流沙之上盖房子”[47]。这一譬喻是精准的:19世纪70年代,随着戏剧全球流通的不断扩大,单一的本土视野已经无法确切描摹英国戏剧实践的实际面貌。就戏剧出版和版权而言,许多问题在英国国内戏剧和司法实践的互动中看似已经得到一定程度的揭示和解决,但在国际版权的语境之中仍然复杂难解。由于英国颁布的版权法令赋予外国作者的权利与其他国家给予英国作者的版权保护之间存在诸多差异,当时的英国剧作家或戏剧版权的所有者处于双重境地:作为戏剧作品的生产者,他们既是立法漏洞的受害者,因为大量英国戏剧被擅自搬上美国的舞台;又是英国版权法令单边保护之下的获益者,因为同样有许多法国作品成为英国戏剧的改编基础。从国内到国际,现实问题的凸显与复杂化,迫使立法者对英国戏剧现状进行重新评估。委员会于1878年给出的报告正文谴责当时的戏剧版权立法晦涩难懂、混乱不堪[48],但附于其后的听证记录表明,多数派和少数派在版权的适用范围、具体框架和应用前景上缺乏共识。与此同时,对于剧作家在版权问题上的不利处境予以持续关注和支持的立法取向,已经得到各界的广泛认同。在这一阶段的回顾与反思中,人们认识到,单方面的行动显然已无法解决问题,上述诉求与争端的唯一出路,是在国际语境之中达成某种调停,它们共同呼唤国际版权保护的协同对话。

如前所述,英国对待法国作者近乎轻蔑的做法,难以容身于欧洲国际版权事业加速发展的进程之中。欧洲的版权制度当时正陷于复杂的双边协议网络,为应对这一困境,19世纪80年代相继成立了若干致力于推动国际版权改革的团体。随着相关议题和现实需要的持续变化,戏剧领域的版权问题也在很大程度上被纳入更广泛的版权改革议题中加以审视。1883年,国际文学艺术协会(International Literary and Artistic Association)在伯尔尼召开的会议上提出了一项建立国际版权联盟的方案。次年,在伯尔尼召开的一次外交会议为这项动议奠定了多边合作的基础。随着方案讨论的深入和国际戏剧流通的深化,起初反应冷漠的英国政府,最终于1886年签署了由参会各国协定的《保护文学与艺术作品伯尔尼公约》(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,以下简称《伯尔尼公约》),与同年6月通过的《国际版权法令》相互配套,以推动国际版权保护举措的落实[49]。一个“保护作者对其文学和艺术作品权利的联盟”随公约的生效而成立,取代1852年版权法令以来英国与其他欧洲国家之间十分有限的版权保护互惠协议,为签署公约的各国作者提供了戏剧权利的保障。法国作者无疑大为受益——那些热衷于改编法国作品的英国剧作家再也不能随意取用他们的作品了[50]。

《伯尔尼公约》的颁行成为英国戏剧生产和流通的一个新起点,然而对于英国剧作家来说,一个更大的问题却尚未解决:由于美国迟迟未加入版权联盟,英国戏剧在美国一直得不到有效的版权保护,英国剧作家由此陷入矛盾的境况。一方面,相较而言,美国同英国在戏剧流通上具有天然的亲缘性,这使得美国长期以来都是英国戏剧出口的重要市场。早在1852年英国议会就国际版权问题展开讨论时就有人指出:“由于种族和语言的相似性,没有哪个国家比美国更值得就版权或其他任何问题与之达成良好协议了。”[51]另一方面,由于美国自1856年发展而来的戏剧版权立法并不保护外国作者在美国的表演版权,一部剧作在英国出版或上演,就意味着随时可以被盗用至美国的舞台,这极大地抑制了英国戏剧流向美国市场的积极性。与此同时,倘若一部剧作先在美国而非英国上演,按照英国1842年的版权法令,首次舞台表演在法律效力上等同于首次印刷出版,这意味着其在英国不受版权保护[52]。英国剧作家布西考特长期活跃于美国戏剧界,他的名作《科琳·班恩》(The Colleen Bawn)的遭遇正集中体现了这一矛盾处境。该剧于1860年在纽约首次上演,随后登上伦敦舞台。此后该剧在英国各地的剧院上演,而在英国的这些演出都未经布西考特授权。1861年,布西考特将其中一家剧院的经理人查尔斯·德拉菲尔德(Charles Delafield)告上法庭。由于首演位于纽约,法庭并未支持布西考特的诉求,但法官的庭审意见提醒了他:“如果布西考特先生当初在本国上演其作品,那么他就有资格依据早期的法规获得版权了。”[53]此后,为了确保所有在美国首演的作品能够获得在英国的版权,布西考特会提前在英国进行一次“版权表演”(copyright performance);对于那些已经上演过的剧目则会进行修改,使其成为一部全新的作品,从而再次获得英国的版权保护。

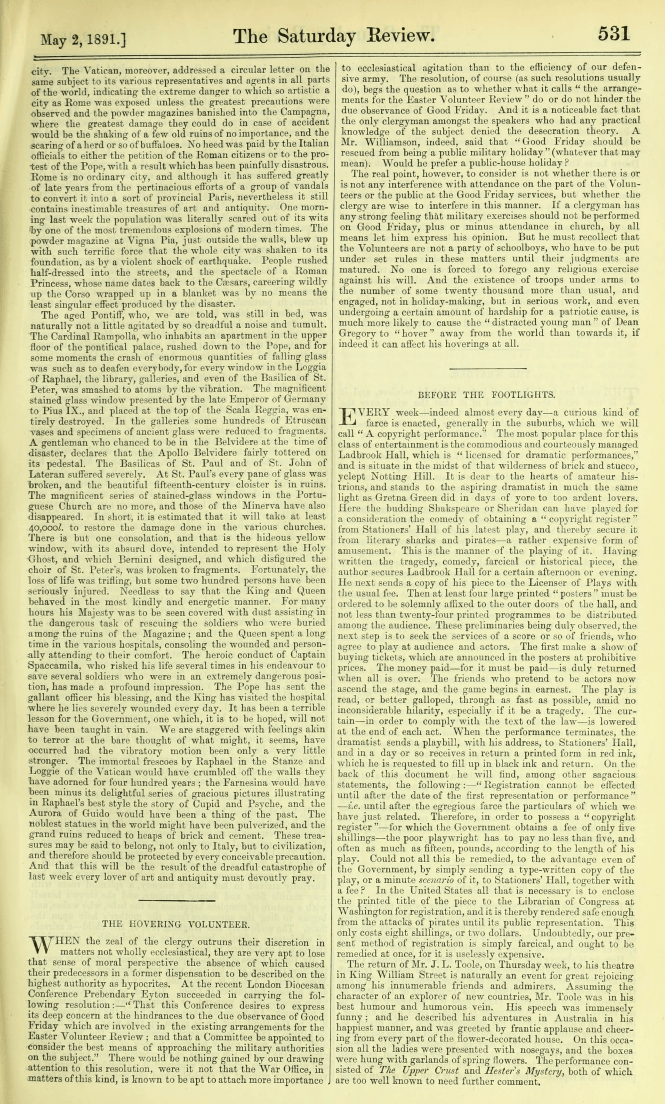

当时,对于那些希望将首演安排在美国的剧作家而言,“版权表演”是被普遍采纳的一种版权保护手段。剧作家通常会在美国首演之前举办这类演出,并据此在登记机关对演出进行登记,从而确保自己在英国国内的版权。与一般的戏剧表演不同,“版权表演”大多没有精心准备的布景、服装以及彩排,演出过程极为简单,而且强调隐蔽性。剧作家在写好剧本后,会向负责审查的宫务大臣寄送一份副本,并在远离伦敦或其他城市中心的地方租下一处舞台。剧院大厅门口会贴上几张演出海报,还会印制一定数量的节目单分发给观众。剧作家还会请来一些人假扮演员和观众,“观众”假装买票,“演员”则在舞台上“表演”——与其说是表演,不如说是把手中的剧本飞快地念一遍。这种演出格外注重流程上的细节,据当时的期刊记录,“演悲剧的时候,为了符合法律条文,每幕结束时幕布都要降下来”[54]。演出结束后,剧作家会向登记机关寄送一份节目单以换取登记表,并且只有在首次公演或演出之后才能进行登记,这说明“版权表演”在当时作为一种保障表演版权的手段,并不只是一种个人行为,而是已经在一定程度上获得公共领域的承认。尽管看起来有些荒唐可笑,其现实效力也未必能够得到保障,但在戏剧实践飞速更迭、版权立法变动不居的19世纪最后三十年,这一独特手段的发明和应用,一方面体现出剧作家对于剧作版权作为一项财产的敏锐意识,另一方面也显示出当时英美两国间的戏剧流通已经来到一个需要被重新评估的临界点。德里克·米勒(Derek Miller)指出,“专门为使戏剧在美国首演而发明一种表演形式,表明人们对英美市场相对潜力的看法发生了变化”,具体而言,“从1842年和1844年的法律首次出现,再到1863年布西考特的诉讼,以及布西考特在1877年找到解决办法之间的延迟,揭示了市场力量的平衡从英国向美国的转移”[55]。

尽管这项法令在具体的权利互惠事项上仍然存在若干争议,但对于当时的英国剧作家而言,这无疑是他们翘首以盼的机遇。1891年7月3日,法令生效两天后,英国剧作家亨利·琼斯(Henry Jones)便在美国申请登记了他的作品《圣徒与罪人》(Saints and Sinners)。他在出版的剧本前言中欣喜地说:“美国版权法令的通过,对于英国剧作家以及英国戏剧的未来而言意义重大——倘若英国戏剧还有未来的话。”对于琼斯来说,《蔡斯法令》的颁行实际上为他重新赢得了美国市场,“此前,由于英国戏剧作品的出版会导致其在美国的演出版权丧失,这在很多情况下会造成严重的经济损失和极大的艺术风险,那些有能力公正对待作者、精心打造戏剧作品的美国剧院经理人,自然会拒绝上演那些演出权未受保护的作品”,而如今,“每位剧作家的抱负以及整个国家戏剧的进行状况和实际水平”都可以在两国的舞台上得到充分的展现了[57]。

随着国际版权协作初现格局,英国的戏剧生产开始涌现出许多令人欣喜的变化:首先,英国剧作家更有动力创作戏剧作品,越来越多英国舞台上的热门剧目被翻译成各种语言,借助译本向外传播。比如,亚瑟·皮内罗(Arthur Pinero)的剧作在欧洲大陆就颇受欢迎,1890年7月,在一封写给戏剧评论家克莱门特·斯科特(Clement Scott)的信中,皮内罗提到,他创作的闹剧《治安官》(The Magistrate)早已被译成德文,此时正在奥地利和德国各地上演,同时还将进一步改编成波西米亚语或捷克-斯拉夫语,以便能够登上布拉格国家剧院的舞台[58]。其次,剧本印刷出版的风险大大降低,印刷出版和舞台表演又一次实现良好的联动,正如迈克尔·布斯所说,正是从那时起,“剧作家们才理所当然地通过出版来发行自己的剧本”[59]。沉寂了将近半个世纪的“阅读版”剧本开始重新出现,剧作家们将自己的剧本发表在报刊上,或是以精美的装帧印刷出版,甚至在剧作首演期间向观众派发。1891年10月24日,伦敦特里剧院(Terry’s Theatre)的观众们在观看皮内罗的《时代》(The Times)首演时,久违地拿到了该剧的剧本。皮内罗指出,这是自19世纪40年代以来这种做法的首次复兴。他在剧本的序言中说:“我一直坚信,终有一天,英国剧作家能够自由地将自己创作的剧本交付给公众阅读,同时还能将其在舞台上演绎出来。”皮内罗对于此前流行的“表演版”剧本深恶痛绝,而国际版权法令的颁行,使得“剧本同其舞台表演得以同时出版,保留了作者原稿的完整形式(除了删去技术性的舞台提示以外)”,这无疑有利于英国戏剧的全面展示[60]。最后,自19世纪30年代以来不断更迭的版权立法在纷纭的戏剧实践中得到全面的检验和修订,戏剧从业者的权利也几乎在各个维度得到拓展。同戏剧相关的条文不仅在成文法中占据了更多的篇幅,其具体形式、类型的多样化趋势也在条文中得到充分体现,法令兼顾的范围也扩大到包括音乐、歌曲、表演装置、特殊场景等在内的多种形式。版权法令的影响不仅横跨英吉利海峡,还跨越了大西洋,这体现在两方面:一是司法的判决对在英国首次出版的外国作者提供保护;二是英国本土作者也因此获得国际保护。最重要的是,对于那些始终捍卫自己的智力劳动、支持戏剧版权扩张的剧院经理人、剧作家和演员而言,那些因法令冲突而提出的废除版权保护的动议,已经在国内、国际的双重浪潮之中一去不复返了。

采用何种研究路径来重新审视19世纪英国戏剧,不仅关乎如何组织这一时期戏剧艺术运行的史实,更进一步影响其现身于戏剧史及理论研究中的历史面目。传统著述注重戏剧的书面形态与阅读,为19世纪英国戏剧构建起一个较为成熟的“文学”身份,并以此为尺度描绘和评价其发展脉络。然而,这一路径的代价是对戏剧史的某种简化:在印刷出版占据文化传播主导地位的19世纪,戏剧的文学维度很容易被过度凸显,其舞台演出的维度则在一定程度上被遮蔽,这是一个不容小觑的缺憾。要矫正这一偏狭,让戏剧的双重身份在研究中获得整体性显影,就需要迈向一个更为广阔的艺术社会学视野,形成一条更加有效的解释路径。

作为联结戏剧印刷出版和舞台演出的纽带,版权问题的种种变动几乎跨越了整个19世纪。法律领域大量版权判例和法令条文的前后参照乃至矛盾,深刻影响着戏剧领域丰富的作品生产和流通。这种影响同时折射出19世纪英国戏剧作为一项社会建制的实践特质:不仅在版权条件的调适之中更新自身,同时朝向新的社会历史语境去获取更多的可能性。于是我们看到,与其说戏剧在19世纪逐渐丧失其艺术活力、走向衰落,或者有意将其描摹为一段持续进步的历史,不如说英国戏剧以版权制度的变迁为中介,在这个“表演的世纪”不断释放其历史潜能与艺术动力。借用迈克尔·布斯的表述:“事实并非像人们经常描绘的那样无望:更公平地说,戏剧并没有‘衰落’,而是在新的社会和文化背景下,从根本上改变了它的本质。”[61]在这个意义上,所谓19世纪英国“戏剧的衰落”不应被简单地理解为一个时代的文化无能,而是应当被更加全面地理解为一种戏剧生产范式的转变:由以剧本阅读为轴心运转的戏剧文学生产,转向从演剧实践出发而广泛展开的剧场文化。这同时也召唤我们在戏剧史研究范式的层面,进一步探寻19世纪英国戏剧作为一项社会性、集体性、公众性艺术的独特价值,为新的讨论和研究打开更加广阔的理论视野和研究空间。