欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人娱乐

威尼斯人娱乐澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)这些年,每次走进任何一个当代艺术展的开幕式,都会立刻被一种精心策划的、近乎强制性的“积极氛围”所包围。空气中弥漫着香槟的气泡、画廊主殷勤的微笑和收藏家们低声的交谈。然而,在这种表面的繁荣之下,一种更深层次的沉默正在蔓延。你听不到任何真正的、发自肺腑的、带有智识风险的批评,取而代之的是一套高度同质化的赞美词汇:“这次的作品太精彩了”“非常有力量”“观念很深刻”“对当下的回应非常及时”“视觉的张力很足”……这些话语如同预先录制的罐头笑声,在每一个觥筹交错的场合被反复播放,构成了一种“强制性的积极氛围”。

这种氛围的诡异之处在于其与私下交流的巨大反差。在展览现场,人们面对着平庸、重复、不知所云的作品,却依然能面不改色地向艺术家道贺。然而,一旦进入只有三五好友的饭局或私密的微信群聊,截然不同的声音便会涌现出来:“他怎么还在画这些东西”“完全是资本在硬捧”“毫无诚意,就是为了赶博览会”。这种表里不一的巨大裂痕,揭示了当代艺术界一个心照不宣的秘密:批评已经死亡,取而代之的是一套围绕资本运作的公共关系系统。我们都成了这场盛大演出的群众演员,对于剧本的虚假每个人都心知肚明,却又不得不卖力地背诵台词。

为什么会出现这种集体性的“精神分裂”?为什么那些在私下里拥有敏锐判断力的人们,在公共领域却选择了集体失语或言不由衷的赞美?答案并非简单的世故或虚伪,而是一种深刻的结构性转型。当代艺术界,尤其是在其高度金融化之后,已经从一个以价值判断为核心的“司法体系”演变成了一个以利益捆绑和价值营销为核心的“公关体系”,在这个新的体系中,批评家不再是手握法槌、裁决艺术品生死的“法官”,他们被降格为画廊的“金牌推销员”、美术馆的“导览员”或是艺术家的“品牌文案”。

当一件艺术品的价格从几千元飙升至数百万、数千万甚至上亿时,它便不再仅仅是一个审美对象,而是一个金融工具,一个承载着巨大资本期望的资产包。在金融逻辑的统治下,“否定”变得极其危险。一篇措辞严厉的负面评论,不再是单纯的学术探讨,它可能直接导致一件作品的市场价值暴跌,甚至摧毁一个画廊数年的投资。它会得罪艺术家、画廊主、收藏家以及与他们相关联的整个利益网络。因此,“赞美”成为了唯一的生存策略,它不仅安全,而且能够为自己在这个利益链条中谋得一席之地。

1992年,法国社会学家布迪厄在其著作《艺术的法则》中写道:文学场中文学以两种面目出现,其中一种是 纯艺术的反‘经济学’逻辑,主张为艺术而艺术,以积累象征资本为目标。他提到的场域是一个充满权力斗争的场域,其中的行动者为了争夺“象征资本”而相互角力。所以,在今天的公关体系中,批评家的赞美成了一种最直接的“象征资本”的交换:我用我的学术声誉为你背书,提升你的市场价值;而你的成功,也反过来证明了我的“眼光”,从而增加了我未来赞美的“含金量”。这形成了一个完美的利益闭环。说了什么不重要,达到互捧的目的最重要。

因此,批评的死亡并不仅仅意味着我们失去了一些像格林伯格那样言辞犀利的“恶棍”,我们失去的是整个艺术生态的免疫系统。一个健康的生态系统需要捕食者来淘汰弱者,需要病毒和细菌来激发免疫反应。而当批评这个免疫系统失灵后,病毒,也就是那些平庸、投机、缺乏原创性的作品,便开始肆无忌惮、毫无限制地复制和扩散。最终,就像我们通常看到的那样,整个艺术世界变成了一个表面光鲜亮丽,内部却充满坏死组织的巨大有机体。观众在其中感到困惑和无助,他们被告知那些皇帝的新衣是最高级的丝绸,而真正严肃的艺术家则被边缘化,因为他们不符合资本快速流通和概念包装的需求。我们失去的不是某个具体的批评家,而是“价值判断的勇气”本身,以及支撑这种勇气的结构性可能。

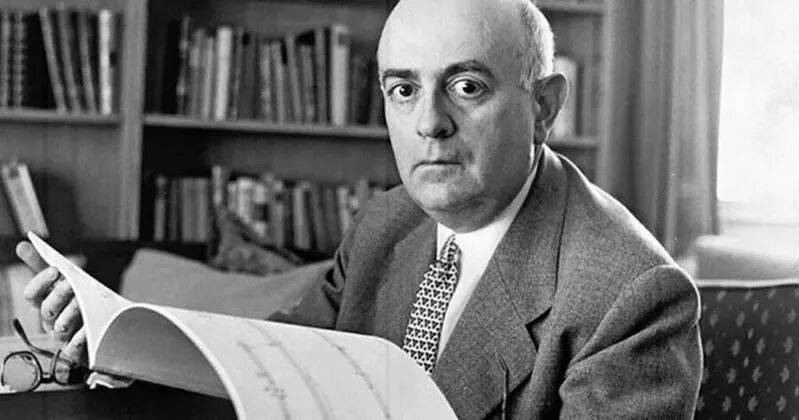

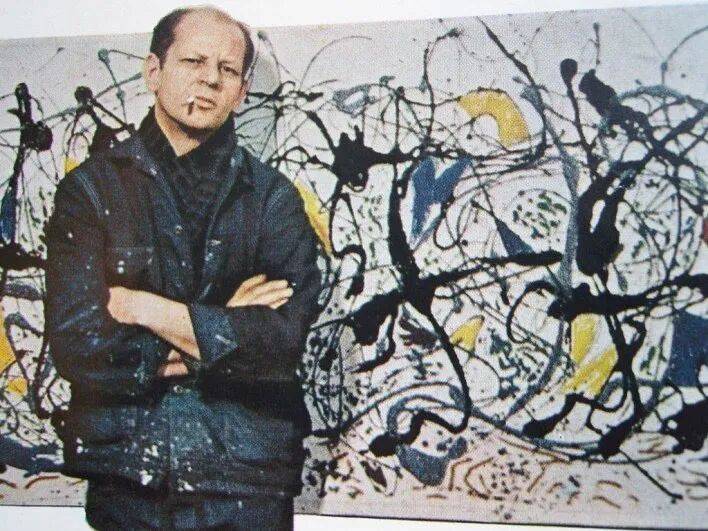

当我们回望20世纪的艺术批评时,格林伯格或罗伯特·休斯(Robert Hughes)等人的名字所代表的是一种今天看来近乎“野蛮”的批评姿态:一种敢于公开宣称“这是好的”“那是坏的”“这件是杰作”“那件是垃圾”的权威。格林伯格在他1961年出版的文集《艺术与文化》中,构建了一个以为核心的、等级分明的现代主义艺术谱系。他毫不留情地将那些不符合其标准的艺术形式斥为“媚俗”,认为它们是工业社会的麻醉剂,是“为那些对真正文化的价值麻木不仁的人提供的一种替代性消遣”。他的权威并非来自于对所有艺术实践的包容和理解,恰恰相反,它建立在一种严苛的、精英式的“排斥”之上,他用清晰的戒律为艺术世界划分出中心与边缘、高与低、真诚与虚伪。

这些“严父”形象的存在,其意义远不止于个人风格。他们代表了一种批评的“司法模式”。在这种模式下,批评家被公众和艺术界赋予了类似法官的权力,他们的任务是对呈堂证供(艺术作品)进行审理,并依据一套相对稳定的法规(审美标准)做出最终判决。这个判决会直接影响艺术家的历史地位和市场价值。他们的权力基础源于他们的学识和眼光,以及最重要的就是他们与市场保持的相对独立性。当然,我们今天可以反思这种模式的精英主义、欧洲中心主义甚至性别歧视等诸多问题,但我们无法否认的是,它为艺术世界提供了一个至关重要的功能:确立标准。

从这个角度看,格林伯格和休斯式的批评,正是这种“否定性”在批评实践中的体现。当格林伯格将“媚俗”从先锋艺术的殿堂中驱逐出去时,他不仅仅是在表达个人好恶,他是在通过“否定”来“确立”先锋艺术的本质。没有对“坏”的清晰界定,对“好”的赞美就变得毫无意义。如果一切都是好的,那么“好”这个词本身就失去了价值。正如阿多诺所言,“否定的否定”并非简单地回归肯定,而是进入一个更深刻的否定层面。同样,在艺术批评中,对平庸之作的否定,恰恰是为了保护杰作的价值,为了维持审美判断这把标尺的有效性。

这种“社工”角色的转变预设了艺术作品本身是无所谓好坏的,一切只取决于你如何去叙述它。这种“判断力的悬置”被伪装成一种开放、包容和多元的学术姿态,但其本质却是辛苦思考的懒惰和道德层面的怯懦。当批评家放弃了做出艰难判断的责任,他们实际上也放弃了自己存在的根本理由。他们不再是艺术世界的“立法者”或“守护者”,而沦为了现有权力结构和商业逻辑的寄生虫。他们用善意的理解和包容为平庸之作的泛滥提供了学术上的庇护。在这个人人都是好人的世界里,艺术本身却正在死去。格林伯格所代表的并非仅仅是一个逝去的权威时代,它更像一面镜子,照见了我们这个时代在“肯定”的喧嚣中,判断力被悬置、标准被消解的巨大空洞。

在20世纪中叶,尤其是在纽约画派的鼎盛时期,艺术界的权力结构相对清晰。克莱门特·格林伯格的一篇评论,可以直接影响杰克逊·波洛克的市场价格和历史定位。哈罗德·罗森伯格提出的“行动绘画”概念,定义了一代艺术家的创作。那时,手握笔杆子的批评家,是艺术世界真正的“守门人”。他们通过在《党派评论》《艺术新闻》等核心期刊上发表的论述决定了哪些艺术家能够进入重要的画廊,被美术馆收藏,并最终被写入艺术史。可以说,在那个时代,批评家在很大程度上扮演了为艺术“立法”的角色。

然而,进入21世纪,这场权力的游戏发生了根本性的逆转。艺术世界的权力中心悄然从批评家转移到了策展人和大收藏家手中。如今,决定一个年轻艺术家命运的不再是《艺术论坛》上的一篇深度评论,而更有可能是在巴塞尔艺术展上被一位有影响力的收藏家购入,或是被一位明星策展人选中参加下一个双年展。美术馆的收藏委员会,越来越多地听取大藏家(他们往往也是美术馆的赞助人)的意见;而双年展的参展名单,则几乎完全由策展人团队决定。

一个成功的策展人必须是一个卓越的关系管理者。为了策划一个大型展览,他需要向全球各地的美术馆和私人藏家借展,这意味着他必须与这些机构和个人保持良好的关系。他需要为展览拉到足够的赞助,这意味着他必须迎合品牌方和赞助人的需求。他需要邀请重要的艺术家参展,这意味着他不能轻易得罪任何一个潜在的合作对象。他还需要与媒体、美术馆馆长、画廊主等各个环节的关键人物维持顺畅的沟通。策展人的整个职业生涯都建立在一张复杂而脆弱的关系网络之上。

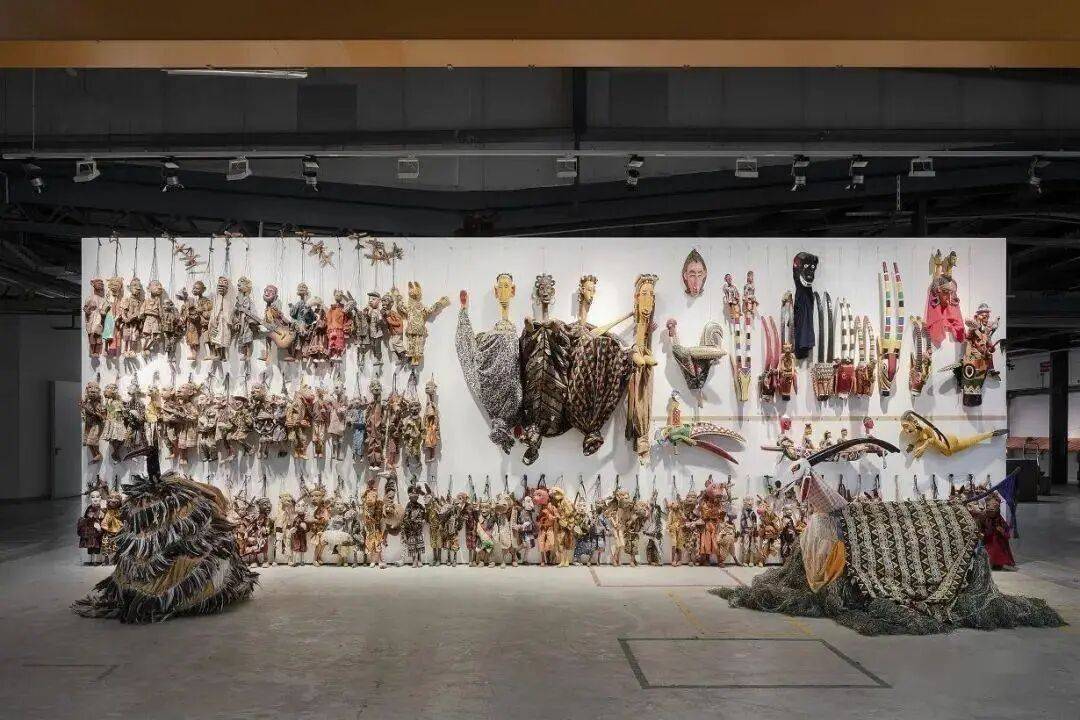

在这种职业逻辑的支配下,“不得罪人”成为了策展人的最高行为准则。一个策展人,无论他私下对某个艺术家的作品评价多低,都几乎不可能在公开场合发表负面言论。因为今天的恶评可能就意味着明天借不到作品,或者失去一个重要的赞助机会。因此,策展人天然地倾向于一种“肯定”的姿态。他们通过展览将不同的艺术家、作品和观念“并置”在一起,制造出新的“对话”和“关联”,但他们极力回避对这些作品的优劣做出评判。策展话语也因此发展出一套独特的、模糊而圆滑的语言体系,充满了“可能性”“流动性”“生成性”“语境”等词汇,这些词语的共同特点就是能够有效地规避价值判断。策展在很大程度上变成了一门“安排”的艺术,而非“选择”的艺术。它关心的是如何将各种元素和谐地组织在一起,而不是这些元素本身的质量如何。

HUO最为人所知的项目是他持续了数十年的“马拉松访谈”。他采访了数千名艺术家、建筑师、科学家和思想家,并将这些访谈结集出版。这个项目本身极具文献价值,但它的核心方法论却深刻地体现了“公关体系”的逻辑。在这些访谈中,HUO扮演的不是一个具有挑战性的对话者,而是一个近乎完美的“信息收集器”和“人脉搭建者”。他从不提出尖锐的、可能冒犯对方的问题;他从不质疑艺术家的自我陈述;他从不进行任何形式的批评或筛选。他的角色是记录、放大和传播。他将批评最核心的“对话-诘问”功能,替换为了“资讯-推广”功能,没有任何的价值判断。他采访的艺术家越多,他的人脉网络就越广,他的影响力就越大。他通过海量的、无差别的“肯定”,将自己打造成了一个不可或缺的艺术信息枢纽。

HUO的策展实践同样如此。他以策划数量庞大、概念先行、艺术家众多的群展而闻名。这些展览就像一个个巨大的艺术超市,将全球各地的艺术生产打包呈现。然而,在这种百科全书式的展示中,质量的标尺被完全抽离了。重要的和不重要的,深刻的和浅薄的,开创性的和模仿性的,都被平等地并置在一起。HUO就像一台永不停歇的艺术展览生产机器,他的工作是确保生产线的持续运转,而不是检验产品的质量。他让艺术界变得像一个繁忙的国际机场——高效、光鲜、全球化,但所有的人和物都在快速流通,没有人停下来思考我们究竟要去向何方。

当代艺术批评最直接的发表平台,是各类艺术杂志和线上媒体。然而,只要我们稍加审视这些平台的商业模式,就会发现一个无法回避的结构性矛盾:艺术杂志的真正客户,并非订阅杂志的读者,而是购买广告版面的画廊以及艺术家本人,这不过是宣传自己的工具。翻开任何一本国际知名的艺术杂志,无论是《Artforum》、《Frieze》还是本土的《艺术当代》《艺术新闻》,其超过一半的篇幅都被各大画廊、拍卖行和艺术博览会、艺术家自己的精美广告所占据。这些广告收入是支撑杂志运营、支付员工薪水和作者稿酬的生命线。

其结果是,艺术杂志上的展评,绝大多数都呈现出一种温和、正面、甚至是谄媚的姿态。负面批评即便存在,也往往以一种极其委婉、晦涩的方式出现,或者干脆只针对那些无足轻重的、没有广告投放能力的小空间或年轻艺术家。对于那些重要的“广告客户”,批评文章往往变成了精心撰写的“软文”。它们用学术化的语言和时髦的理论术语为画廊的展览背书,为艺术家的作品制造卖点。批评家在这里扮演的角色,与其说是独立的知识分子,不如说是画廊公关部门的外包写手。他们为杂志带来了内容,为画廊带来了“学术合法性”,而杂志则通过这种交换,稳固了自己的广告收入。在这个闭环中,唯一的受害者是那些真正渴望读到真诚、严肃批评评论的读者。

整个研讨会,与其说是学术讨论,不如说是一场刻意编排的“夸夸群”,有些甚至夸的粗制滥造。批评家们会轮流登场,从各自的“专业领域”出发,对艺术家的作品进行过度阐释。研究西方哲学的,会从现象学、精神分析谈到德勒兹的“块茎”理论,论证艺术家作品的“哲学深度”;研究中国画论的,会引经据典,从“气韵生动”谈到“澄怀观道”,论证艺术家作品的“东方精神”;擅长社会学分析的,会联系当下的社会议题,论证艺术家作品的“现实关怀”。无论眼前的作品多么平庸,他们总能找到一套理论话语,将其包装得意义非凡。这是一种典型的“阐释性通货膨胀”,语言的泡沫掩盖了作品本身的空洞。

研讨会结束后,艺术家或画廊会设宴款待,并在晚宴结束时,为每一位与会的批评家奉上一个信封,里面装着数额不菲的“车马费”或“劳务费”,这就是所谓的“红包”。红包的厚度决定了赞美的力度。许多批评家的部分重要收入,便来自于参加这类活动。这种赤裸裸的金钱交易,使得批评彻底丧失了独立性。批评家们心知肚明,他们被请来,不是为了提供真知灼见,而是为了完成一场“命题作文”,为一场商业活动提供“学术”的装点。正如某业内人士所言,当红包厚到可以挡住脸时,学术的尊严也就不复存在了。这种现象的普遍存在严重污染了中国的艺术生态,使得严肃的学术讨论变得几无可能,也让“批评家”这个头衔在中国语境下蒙上了一层难以洗刷的污名。

这些文章往往写得旁征博引,充满了理论的深度,但其核心功能与商业广告的文案并无二致。它们是为特定“商品”量身定做的“使用说明书”和“价值认证报告”。这种写作,构成了批评家收入中的灰色地带。一方面,它以学术论文的形式出现;另一方面,它又是彻头彻尾的商业写作。许多批评家依靠撰写这类文章,维持着体面的生活,但他们也为此付出了代价:独立精神的磨损和批评锋芒的钝化。当一个批评家习惯了为钱写作,习惯了将自己的知识和才华用于包装和美化,他就很难再回到那个需要勇气和真诚才能胜任的“法官”角色了。这个由广告、红包和目录文章构成的利益共同体,像一张无形的巨网,将绝大多数批评家牢牢地捆绑在“公关体系”的战车上,让他们身不由己地成为艺术市场繁荣的鼓吹者。

这种“有趣的”,深刻地反映了批评的犬儒化。它假设艺术的价值不在于其内在的品质,而在于其能够提供多少可供谈论的话题。一件作品不再追求“美”“深刻”或“动人”,它只需要“有趣”,能够激发策展人、批评家和观众的阐望就足够了。艺术品本身甚至变得不再重要,重要的是围绕它所生产出来的“话语”。这种对“有趣”的过度迷恋,将艺术批评引向了一条智力游戏化的道路,它关注的是观念的精巧和引用的新奇,而忽视了艺术最根本的感性力量和形式表现力。当所有人都满足于“有趣”,而不再追问“好坏”时,艺术的严肃性便被消解在了一种轻飘飘的、不负责任的智力消遣之中。

这种评价体系的转变,导致了艺术的“文本化”和“工具化”。艺术品本身不再重要,它沦为了阐释某个社会议题的插图。观众去看展览,不再是为了获得一种独特的审美体验,而更像是去参加一场关于社会问题的视觉化研讨会。艺术的自律性,即阿多诺所强调的艺术通过形式来抵抗现实的力量,被彻底牺牲了。当艺术的价值完全取决于它与外部世界的“相关性”时,艺术也就丧失了其超越现实、提供另一种观看世界方式的独特潜能。它不再是引领我们思考的灯塔,而仅仅是重复我们已知观点的回声。

伯瑞奥德在他的书中提出,当代艺术的重点已经不再是创作一个独立的、可供观看的物质对象(如绘画或雕塑),而是创造一种“社会性的间隙”,即一种人与人之间互动的、临时的情境。在他看来,艺术的价值在于它能否有效地组织起一种新型的人际关系。因此,像艺术家利克里特·蒂拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)在画廊里为观众烹饪泰国菜,或者菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno)组织一场派对,都成为了“关系美学”的典范之作。

评价一件“关系美学”作品好坏的标准是什么?是来参加活动的人数多少?是现场气氛是否热烈?还是参与者之间的互动是否“真诚”?这些标准都是极其主观和不稳定的。更重要的是,伯瑞奥德的理论让艺术不再需要被严格地“观看”和“评价”,而只需要被“体验”和“参与”。批评家面对一锅咖喱饭,他无法像分析一幅画那样去分析其构图、色彩和笔触。他能做的,只是描述一下现场的互动氛围,然后将其“关联”到关于“公共领域”“社会交往”等宏大理论上。

当代艺术界,从全球范围来看似乎是一个庞大的产业,但深入其核心,你会发现它实际上是一个非常小且高度封闭的“圈子”。在这个圈子里,策展人、画廊主、美术馆馆长、大收藏家、拍卖行专家和少数几位有影响力的批评家,构成了一个紧密的人际网络。他们频繁地在威尼斯、巴塞尔、迈阿密、香港等全球各大艺术博览会和双年展上碰面,参加相同的晚宴和派对。对于任何一个想在这个行业里生存下去的人来说,维持在这个圈子里的“能见度”和“好人缘”,是至关重要的。

这种“圈子文化”的特性催生了一种普遍的“社交性死亡恐惧”。如果你今天在某本杂志上发表了一篇措辞严厉的文章,点名批评了某位由顶级画廊代理的、正当红的艺术家,那么你将要面对的可能不仅仅是这位艺术家和画廊的不满,你可能会发现,那位艺术家的收藏家(他可能也是你所在机构的理事)开始对你冷眼相待;与那家画廊关系密切的策展人,在下一个项目中“忘记”了邀请你;甚至你原本计划采访的另一位艺术家,也突然“没有了档期”。

其运作模式如下:一位策展人策划了一场展览,他会邀请自己的批评家朋友来撰写正面的评论;作为回报,当这位批评家出版新书时,策展人会利用自己的影响力为他组织一场新书发布会,并邀请自己圈子里的艺术家和收藏家来捧场。一位画廊主代理了一位年轻艺术家,他会说服自己相熟的收藏家朋友购买其作品,并承诺在未来会以更高的价格帮他卖出;而这位收藏家的购买行为,又会被画廊作为“市场风向标”来吸引更多的买家。艺术家A为艺术家B的展览图录写前言,艺术家B则在下一次群展中向策展人推荐艺术家A。

在这个系统里,声望和金钱像击鼓传花一样被不断地传递和放大。每一个人都在为链条上的下一个人背书,从而共同维持和提升整个圈子的“象征资本”总值。正如皮埃尔·布迪厄所分析的,场域内的行动者通过相互承认来积累和巩固各自的资本。今天的艺术圈将此发挥到了极致。赞美,不再是一种基于审美的判断,而是一种社交货币,一种用于投资和交换的工具。我今天“投资”一篇赞美给你,是为了在明天能够“兑现”你或你的朋友所能带来的某种回报。

这场声望的庞氏骗局,其危险之处在于它是一个自我循环、自我验证的封闭系统。只要圈子里的人都在互相吹捧,外部的质疑就很难穿透进来。一个平庸的艺术家可以通过这个系统被包装成“学术新星”,一个空洞的展览可以被阐释为“年度重要事件”。这个系统制造出的声望泡沫,与金融市场上的资产泡沫并无二致。它依赖于持续不断的“信心”注入,而任何诚实的、负面的批评,都会被视为试图戳破泡沫的恶意行为,从而遭到整个系统的集体排斥。

在动笔之前,他们首先会思考:这个艺术家的“人设”是什么?是“观念深刻的知识分子型”,还是“技艺超群的工匠型”?这个展览的“核心卖点”是什么?是“运用了前沿科技”,还是“回应了社会热点”?他们的文章结构,也往往遵循着公关稿的逻辑:先用一个引人入胜的故事或理论开头,然后阐述艺术家的“核心理念”,接着分析几件代表作来印证这个理念,最后再以一个充满希望和赞美的结尾,暗示这位艺术家“未来可期”,值得“长期关注”(即“值得投资”)。

这种“批评的网红化”带来了双重后果。积极的一面是,他用一种通俗易懂的方式,打破了艺术批评的精英壁垒,吸引了大量年轻的读者。但消极的、也是更根本的一面是他牺牲了批评的深度和严肃性,以换取社交媒体的“流量”和“点赞”。他的许多所谓“批评”,更像是一种精心计算过的“人设”表演,其首要目的不是为了抵达艺术的真理,而是为了维持自己“敢说真话的良心艺评人”的公众形象。他的写作充满了自我指涉和个人轶事,艺术品本身反而常常沦为他展示自己个性的背景板。

萨尔茨的成功,恰恰证明了在一个“娱乐至死”的时代,即使是看似最激进的批判姿态,也可能被轻易地收编进消费主义的逻辑之中,成为景观社会的一部分。他不是在用判断力对抗市场,而是在用一种新的表演形式,在市场的另一个维度上获得了成功。这种相类似的模式近些年在国内也有一些案例,尤其是短视频时代,在没有经过辛苦思考、严谨训练的前提下,对国内的传统国画家及油画家进行“一杆子打死”的泄愤式表演,如此以猎奇一样成为了不良流量的宠儿。

更为严重的是,这个群体内部形成了一个封闭的、自给自足的“荣誉交换”系统。A美院的教授策划一个展览,会邀请B美院的教授来当学术主持;B美院的教授组织一个论坛,则会请A美院的教授来做主旨发言。他们互相为对方主编的画册撰写序言,互相授予各种名目的学术奖项。这构成了一种“权力的内部循环”。在这个循环中,真正的、来自外部的、尖锐的批评声音被系统性地排除了。因为任何对圈内大佬的批评,都会被视为对整个学术共同体的挑战,挑战者将为此付出沉重的代价。

“策展体”写作者,是“公关体系”在青年一代中的变体。他们不再像老一辈那样直接收取红包,而是通过垄断一种时髦的、国际化的“理论话语权”,来换取在艺术圈内的“象征资本”。他们为那些同样热衷于追逐理论热点的艺术家和画廊,提供了最完美的“学术包装”。他们的文章不是通向作品的桥梁,而是横亘在作品和观众之间的迷雾,他们不生产判断,他们只生产术语,用语言的烟雾弹成功地回避了所有关于“好坏”的艰难问题,从而在一个看似前卫、激进的姿态下,完美地服务于一个拒绝判断、只谈论“相关性”的共谋体系。

在“公关体系”中,一件作品的好坏不再重要,重要的是它能否被“叙述”成一个好的投资故事。这个故事需要包含以下元素:一位“学术上重要”的艺术家(由合作的批评家和策展人来论证),一个清晰的“市场轨迹”(由画廊通过一级市场的价格管理来构建),以及几位“重要收藏家”的背书。一旦这个故事被成功地建构起来,像一场大戏一样一旦开唱,作品就可以被送往拍卖行,通过一场公开的、戏剧性的竞价为其价格盖上一个“客观”的印章。苏富比、佳士得等拍卖巨头的年度财务报告成了比任何艺术史论著都更具权威性的文献。根据Art Basel与UBS发布的《2024年全球艺术市场报告》,尽管市场有所波动,但高端市场的价格依然坚挺,显示出资本对顶级“蓝筹”艺术品的信心。

这种“价格即真理”的逻辑,导致了艺术市场的极度扭曲,天价垃圾大行其道。那些在视觉上毫无新意、在观念上陈词滥调的作品,仅仅因为出自某位“市场明星”之手,就能拍出令人咋舌的价格。而资本的逐利性,又会反过来影响艺术的生产。艺术家们不再专注于艺术语言的锤炼和个人经验的深入,而是开始研究“什么样的作品好卖”。他们模仿市场上成功的风格,制造易于被收藏和展示的“奢侈品”。艺术创作从一种精神性的探索,堕落为一种市场导向的产品设计。

批评的缺席让观众失去了可以信赖的“第二意见”,他们无从判断眼前的作品究竟是真正的开创性杰作,还是一个被过度包装的皇帝的新衣。在这种信息不对称的困境中,大多数观众会选择压抑自己的真实感受,转而接受权威的结论。他们会对自己说:“可能是我不懂吧”“这里面一定有深刻的哲学”。久而久之,他们便陷入了一种“习得性无助”的状态。他们不再相信自己的眼睛和内心的感受,而是被动地等待专家来告诉他们应该如何去“正确地”理解一件作品。

那些真正严肃的、还在默默打磨个人技艺、深入探索独特艺术语言的艺术家,往往会被这个系统所边缘化。个人技艺与艺术语言的重要性和“合法性”比例是另一个话题,暂不赘述,这里只是说他们的作品可能因为“不够时髦”而无法进入策展人的视野,也可能因为“缺乏理论卖点”而被批评家所忽略,也可能因为“不混圈子”而无法获得画廊和收藏家的青睐。他们就像那些坚持用传统方法耕种的农民,在工业化农业的巨大洪流中,显得不合时宜,甚至“低效”。

这种逆向淘汰的机制,对整个艺术生态的未来发展造成了毁灭性的打击。它打击了艺术家的创作热情,让他们觉得诚实的劳动和长期的坚持是徒劳的。它拉低了整个行业的审美标准,让投机和模仿变得比原创和真诚更有利可图。最终,当那些严肃的、如同“良币”一样的艺术家被系统性地驱逐出去后,整个艺术世界剩下的,就只有那些闪闪发亮、却毫无价值的“劣币”。一个曾经充满创造力和反叛精神的领域,最终可能沦为一个只有资本游戏和圈子政治的封闭名利场。

一位“有毒”的批评家,必须拥有智识上的诚实和道德上的勇气。他必须将对艺术的忠诚置于对人际关系的维护之上。正如罗兰·巴特所表述的,批评的本质,是搅扰语言。好的批评就是要搅扰艺术圈那套流畅圆滑、皆大欢喜的“公关语言”,用一种粗粝的、不合时宜的、甚至是“恶毒”的语言,重新引入判断、标准和价值。我们需要的不是更多的社工,而是更多的“艺术警察”,他们四处巡逻,随时准备对那些“艺术犯罪”(平庸、模仿、投机)开出罚单。这种看似“有毒”的行为,恰恰是为整个生态系统“消毒”所必需的。

这样的平台,在初期必然是边缘的、小众的。但只要它能持续地提供真诚、犀利、高质量的批评内容,它就有可能逐渐积累起公信力。它会成为那些同样感到迷茫和厌倦的观众、艺术家和年轻从业者的聚集地。它会像一个裂缝,让光线得以照进这个封闭的、黑暗的房间。在互联网时代,建立这样一个平台的物质成本并不高,真正的挑战在于:我们是否还能找到足够多拥有独立精神和判断勇气的写作者,以及愿意为严肃内容付费的读者。这不仅是一个媒体实验,更是一场关于我们是否还相信“批评尚有可能”的社会动员。

批评不是为了让艺术家难堪,而是为了帮助他们更好地创作。真正的艺术家会欢迎真诚的批评,因为那是他们自我超越的镜子。只有那些投机者和骗子,才会害怕批评的阳光。批评不是为了让观众困惑,而是为了赋予他们判断的工具和自信。它告诉观众:你们有权相信自己的眼睛,你们有权说出“我不喜欢”。批评不是为了摧毁市场,而是为了让市场变得更健康、更理性。一个有批评存在的市场,才能有效地将资源配置给那些真正有价值的艺术,而不是仅仅奖励那些最擅长营销的人。