欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人常见问题

威尼斯人常见问题澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)

我回忆不起泉州历史上出过什么了不起的画家,但这里确实有自己的文人追求,就是文人画。记得大家都在画画,很少有人“搞创作”。偶尔入选全国美展,就已经不得了,别说得奖了。但大家并不很羡慕和跟风创作;因为明白虽然绘画需要表现时代,但更要跨越它,才好玩,而这就关乎个人的情趣、天性,和小小的发明,画法或材料上的。那时候,泉州的文化馆职员、小学美术老师、剧团画布景的,大家都是市美术协会会员;好像到省美协才成为“美术家协会”,也就可称为“画家”;改革开放后才有了泉州画院。之前大家其实都是业余的,基本是自娱自乐,互相切磋,既本质又普遍,我想古代也差不多如此。后来到国外,发现大多这样,都是单干户。

奶奶是我人生第一个粉丝和收藏家。她总说我父亲的画只合适给她烧饭起火用,而我以后会不得了,要我成功后别忘了感谢那些老师。她还自称是我的艺术老师。我开始用火药炸画,但不懂得掌握,常把画布烧破,家里穷,看着心疼。一次奶奶进门看到画布又烧起来,顺手拿起擦脚布一盖,火就灭了。确实是她教我,火不要光会点,还要会灭,灭火才是艺术家的功夫。奶奶90岁后才开始学写自己名字,也画鸡、画花……每画一张就挂起来,我像她,好表现。

小学里我是明星,开口闭口毛主席语录,编造学习思想的体会,被当成优秀孩子去别的学校讲演,很会搞这套。画画也勤快,学校黑板报都是我负责,在家也练习,但都是临摹工农兵画报。主要画画工具就是学校的粉笔,也用蜡笔、固体水彩颜料和铅笔,那时还不知道素描有专用铅笔,而且很多型号,别人线B铅笔。我还是会对画报有所改造,大批判的动作下,一会儿画美国、一会儿换苏联。也画,但父亲很担心,说我自己看着像,其实不像,会被抓起来的。

说到父亲,总绕不过这样的记忆。小时候我常被叫去坐他腿上给他卷纸烟。他边抽两口,边在火柴盒上用钢笔画山水。火柴盒上的山水重峦叠嶂,海上千帆竞发、海鸥拂空。有时单个火柴盒自成一幅,有时几个串成一幅小长卷。我问他,你画的是哪;他总说,是家乡。每年清明节给爷爷扫墓都会回家乡,后来意识到父亲火柴盒渲染的家乡跟实际天差地别。那是泉州海边的小渔村,爷爷葬在大榕树下,后面确实有山,但只是个小山包,更别说父亲画的那些松树、瀑布;前面确实有港口,但只是小海湾上几户人家和小船,再加几只海鸥。艺术路上我才慢慢理解父亲,那是他家国情怀的表现。画画是写心写意,方寸之间,天涯万里。火柴盒虽小,情感和世界却既深又大。再后来又意识到,父亲的火柴盒还让我在世界点火……

1971年我考上思想宣传队当演员。开始两三年几乎断了画画。但我很反感当演员跑龙套,对革命样板戏也不够有激情;开始又瘦又小,后来猛地又瘦又高,只能演些反派角色。逐渐向领导要求去帮我父亲的朋友、剧团的舞美设计陈逸亭画布景、调颜色、打底稿。我受他影响很多,搞美术的还坚持练武,又打沙袋又拉提琴;给自己安排功课表,从早到晚满满的,从晨起环城跑步,直到黄昏在隔壁院子练举重、河里游泳,晚上找朋友海聊,日复一日。

当时油画颜料又少又贵,也是上海美术用品厂的,偶尔碰到天津的更难得。颜料大家都互相挤着用,谁有一支很好又难得的颜料,比如紫罗兰色,大家都想去向他要一点试试。我开始画油画时,因为白色用得多,就自己做,立德粉加亚麻油拌,但不靠谱,不容易干,还会发黄。画布买不起也买不到,就用木工骨胶烧开刷在各种包装纸盒上,干透就不吸油了。再高级一点就是在纸板上裱医用口罩纱布,用胶贴在纸板上,滚筒滚平,再用立德粉涂一遍,仿佛是油画布,听笔在上面的“嚓嚓”声很爽。还整天钉木头内框外框,做工匠活。开始意识到油画是很烧钱的啊。

最大问题是我拿了他一个上海造的油画箱。他似乎要被人查账,应该泉州画画找他这样做的很多,就容易出问题。记得他主持这个店后,我们这帮人吃饭喝酒好像都是他买单。终于有一天,他说要来拿回画箱;我们赶快擦洗干净准备好,也没太奇怪,因为画箱很贵。他把画箱放在自行车后座,没走多远又折回来说,你们还是留着用吧。第二天听说他一夜没睡,天蒙蒙亮时投在自家水井自杀了。我们吓坏了,也难过死了。想来想去,他一个画画的,热心支持大家,不懂经营,也不会做账,一碰要查账,爱面子,看不到出路,一死了之……他出葬时,我奶奶在路边摆了一桌酒菜送他。走到这里,他的家人都停下向祭台跪拜。这样的事在我们家乡通常是结拜兄弟才做的。一个画画的少年走到今天多不容易,有那么多教你爱你的人,也有那些令人心碎的事。

我也从画石膏像开始。石膏像最早被人从法国带回,很快传遍全中国,翻模再翻模,翻到已经很模糊,但泉州还没得卖,要去省会福州买,坐四五小时长途汽车回来,一路抱石膏像在怀里怕震坏。后来也画过几张大卫。2010年我还做了《千人小孩画大卫》项目,拍了北京上千名年轻中国学生素描大卫石膏像的场景,投影在意大利卡拉拉的米开朗基罗石窟的岩壁上。这面诞生大卫石雕的岩壁上,大卫回来了,月光下,无数只手拿着铅笔,“沙沙沙”画大卫……

母亲不像奶奶那样活跃和接受新生事物。几十年来,她已习惯被人说,你儿子这么厉害,你怎么生的啊!她总是回答,平安最好、健康最好。今年新年前后,我几趟旅行都出意外。直到一月去博尼范登美术馆,竟然到了机场找不到护照。待到十万火急重办了护照和签证,飞机落地,又碰上暴风雪堵在路上。妈妈赶紧去泉州最灵的关帝庙抽签,是“上上签”,意思是好事挡也挡不住。是呀!毕竟是为了拿奖的事。这次我把她求签的照片和签文一起展出。妈妈代表着我走遍天涯,来自家乡的保佑从未离开。

1978年春天,《法国十九世纪农村风景画》展览到上海,我和同乡好友王明胜一起去看。他和弟弟王明贤(如今是中国著名策展人和评论家)都是很有名的画画孩子,常在泉州路旁搭台表演画老鼠,两人都参加世界儿童展览上百次,经常得奖。我们免费搭运煤火车去上海,代价是车一停,就要给煤浇水,因为车厢没盖,浇水后煤才不会被吹掉。那是我第一次离开福建,更是第一次亲眼看到外国人作品,莫奈、毕沙罗、柯罗,还有一点野兽派。虽然是写实为主,但明确体会到画家风格真的不同,有各自的挑战和精彩。自费出省观展,在泉州还引起小小轰动,回去后也开始喜欢说外国人的名字。而那以前主流上更多介绍的是列宾、列维坦等苏俄画家。小时候我模仿列维坦《有磨坊的风景》,写生家里附近的池塘,黄昏里,水光粼粼,四周静寂……后来我每次去莫斯科都会去看看原作,也是一次次和当年的自己相逢。

马克西莫夫是我绘画路上绕不过的故事。1955-57年他被苏联政府派到中国,在北京中央美院举办“马克西莫夫训练班”,离开中国回苏联那年我出生。不只“马训班”学员,我、我们几代人都多多少少受教于他。十几年前我在阿姆斯特丹一个画廊与他的一幅小画相遇,之后共收藏他260余件油画、素描、水彩、水墨,这和《威尼斯收租院》等一样,是我以艺术史等等为题材创作的计划之一。当然,这不仅是题材,也是我艺术人生的一部分。特别是收藏老马的作品,就像收拾自己的回忆,是两个不同时代艺术家命运的对话,尤其是同样出生于社会主义国家的艺术家。

楼下有人喊:蔡国强!我从楼上阳台看下去,红虹从楼下抬头斜着看我。这下就成了。很快我去向她父亲“求婚”,让红虹跟我一起漂泊,他问,画画怎么生存呢。说得确实对。没想到岳父晚年自己画得不可开交。红虹兄弟六人,我这边四个,从一开始这群人全上阵,成为我们最早的团队。后来红虹弟弟吴达新成了艺术家。我的小妹当美术老师,弟弟国盛成立了制作公司,专门为我在世界上天马行空的实施奋斗,最近他为我烧制的火药陶瓷板《春夏秋冬》大获好评,但紧接着他烧我要的巨形陶瓷《七头龙》,却一次次破裂,还在挫折中。

红虹跟我不一样,开始学画的基础是书法和工笔。也是我们剧团陈逸亭的学生,陈老师很会琴棋书画,一手好字。红虹跟我在一起后,更多画石膏、水彩和油画,变得海阔天空了。我什么都会吹,毕加索、西方绘画,哲学、科学,尤其政治……是我们当地著名的文艺青年,还拍过武打片,什么事都干。那时我开始追求五花八门的艺术风格,印象派、点彩派,梵高、康定斯基,表现主义,当然苏派的风格也还在画。我的画室也成了红虹的画室。我们家有很好的艺术氛围,院里养着鸡、种着花,每年梅花树都开得很艳,吸引不同年纪的画家来一起画画,泡茶聊天。当时找模特不容易,但我很会说服人,邻居尤其是剧团的漂亮女孩都会让我画,画画的都来蹭。记得我的一个女孩子亲戚叫“阿丽”,很乖,从乡下来给我画画。开始还不知道她生了脓包,直到发烧去医院;因为我画了古典风格,让她坐着被画了好几天。

我的大学是去上海戏剧学院进修舞台美术设计,这是顺着我在泉州的职业。旁听生身份有一点不好,是要选一科不读,我选了英语,就造成现在的英文状态。优点是带着工资,还可以和老师享受一样的图书馆,看到境外杂志和书籍,包括日本、中国香港的美术杂志,甚至“文革”前的一些书。后来教务处告诉我,如果大学三年级转为正式生,毕业时就能拿到学位;但要泉州剧团领导给上戏写信,同意我转正,意味着毕业后不回剧团,而由国家统一分配工作。可是剧团过去每月给我工资,还有一年两次来回旅费,如果白白放我走,损失很大。所以终究没拿成毕业证书和文凭。上戏常说,我是学到了东西,没拿到证书。几年后,他们向国务院学位委员会申请,给我一个名誉博士学位;还说,尽管这已经对我没多大意义了……我感到,虽然是“名誉”,但还是荣誉。

上海有很多画家,尤其是西画。除了老一代留法留日的,之后都是受苏联影响,我的上戏老师周本义就是苏联列宾美院毕业。上海好像西方文化的一个真实存在,梧桐树、外滩、白渡桥、各种教堂……我看很多电影,戏剧训练也吸收各种流派,、结构主义……戏剧是多媒体、跨领域的,当时设计课就已经主要在想点子和如何做出来,已经会在演员的后面投影,和他们互动。这些都对我艺术的成长很重要。虽然舞台设计训练和当代艺术不完全是一回事,但相比美院学生还在传统水墨画和苏联式的绘画里训练,这里的教育确实为一个当代艺术家打下难得基础。

大学期间暑假我都和红虹到处旅行,美其名曰考察,花掉了母亲准备给我结婚的费用。我是带弟妹们去做证人,向母亲保证再也不会来要钱。我知道自己很快要离开中国,赶紧向祖先借些力,更好地理解大自然——青藏高原、黄河流域、丝绸之路……一路写生,也写日记,感到这些东西到外国不会没用。我和红虹两人去伊犁,一共只有九十块钱。先从上海乘两天火车到乌鲁木齐,到伊犁还要坐两三天的长途汽车。钱主要花在交通上。一路吃住,停短的就睡车站,停长的,就靠前一站有人介绍后一站的熟人照应,一路被“接待”下去。实在断顿了,就问当地孩子他们学校的美术老师家在哪,直接找上门去,一般都会被热情招待,还拉亲朋好友来让我们画,陪我们去好景写生。他们也喜欢听我们说外面的世界,看我们送的美术作品图片。四处颠簸,最辛苦的是红虹。有一次在吐鲁番戈壁沙漠,一个约十岁的男孩赶着马车,红虹在晃晃悠悠的车里睡着,梦里还喊着“煎包、煎包”……红虹画画感性率真,色感好,用笔自然泼辣,比我有才气。相比之下,我画画还是想太多。

在学校时我还跟老师胡项城一起合作。我们主流展览难进入,就参加一些有个性能打擦边球的,比如青年美展、体育美展,但就是这样,还只能入选上海,就被刷下来,北京都送不到。我们合作的体育美展作品:一座大雪山,画面上有个望远镜放大的圈,看得见雪山上一根冰镐钩在冰壁上,连着一根断绳,近处雪地上一串脚印,表现体育的牺牲,最后人家说这样子不太好。另一张画,我自己画的,参加福建体育美展:一个矮小的妈妈,旁边站一个壮大的举重运动员儿子,叫《母与子》,他们肯定感到有点搞笑,也只入选省展。还有一张也是和胡老师合作的,叫《有龙凤的船》:太空里几个宇航员向一艘长得像龙舟的太空船漂去;因为当时中国开始热衷人造卫星,我们也想拿这个题材碰碰运气。这些作品大多没留下,可手法都相对新颖,比如太空浩瀚的蓝色,就是用吹风机吹出来的……

我一直坚持个人探索,新潮艺术蓬勃发展里,我不积极参加群体画派,不会参加用艺术推动民主的活动,当然也不是体制内为政府创作的画家。一个人用吹风机吹颜料,把油画烟熏火烧,追求自然力量,减少自己对画面的控制。当感到火烧风吹都还太控制,就想到火药。开始是把画布挂在墙上,用小火箭打去,但都烧破,什么都不是。就把小火箭剥开,取出火药,画面上撒一个形状,用香点燃。这样要买很多小火箭,太花钱。刚好家附近很多孩子做鞭炮,他们可以给我一点,后来又介绍我去鞭炮厂买火药。长途客车上大家都在抽烟,我很紧张,几公斤火药紧紧抱在胸前,因为从小就知道火药会死人。表哥兄弟在地上捡了一堆除夕夜未炸的迎春鞭炮,再把药粉装满一小瓶,插上导火线点火,本想扔一个响亮吓人,未料在弟弟手上炸开,掉了三个指头,一块玻璃碎块扎进哥哥的脖子,死了!

1984年在中国开始的火药画,到日本后渐渐脱离颜料,纯粹使用火药;先在画布上、之后也在日本手工纸上爆炸。在中国,展览要批准,尤其实验性作品,可使用火药却没有特别多限制。在日本就完全相反,不知道火药哪里能搞到。我在东京郊外一个2米宽6米长的小画廊展出从中国带来的火药画,有个喜欢写评论的年轻人叫鹰见明彦来看,说他碰到了中国的李禹焕(一个住在日本如日中天的韩国艺术家)。他除了向日本电视台、报社和美术界四处寄信,介绍我和我作品的照片,还把我介绍给他的高中同学小胜则孝。小胜的爸爸,是日本烟火的元祖“丸玉屋”的十三代传人,也是日本烟花协会会长。老小胜对我说,“日本火药和焰火都来自中国,我们受中国的恩。你随便用我们的材料和场地,算是我们的心意。”从此我就经常乘火车到郊外烟花试验场,面对各种各样的火药。刚好日本国家电视台NHK从美术杂志上看到我的报道,要做我的节目,我就趁机让他们买三块2.3 x 1.8米的画布给我。这样解决了我有火药没画布的困境。这之前,我从中国带来的火药画,有些送去画材店里配框,但配完没钱去取。拖越久,就越害羞,不敢去拿。现在应该还会在那个东京的画框店里吧。当时这个NHK早间新闻节目有近80%的收视率,一下很多人知道我,当然是我提起自己是那个“用火药画画的人”的时候。

经济情况当然不允许为女儿请保姆,所以去各地展览都把文悠带在身边。在国外做展览,吃住都由美术馆安排,就尽量夸大工作长度,尽管常常也是住在他们员工家里。明明一星期可以做完的我也做两三周,在当地慢慢地找材料、做实验……把自己的生存负担转移到美术馆身上。相比我的艺术家朋友们,我对美术馆的要求就多了很多。他们会说,蔡在日本被宠坏了!因为同样在美术馆展览,他们有些人平时还要在马路上画画补贴生活。当时大家都在当地住很久,也都初为人父母,有很多时间一起讨论人生、切磋艺术。那是个艰苦但充满朝气的年代。

她也在美术馆的教育部门成长。像丹麦路易斯安那美术馆,除了我的展览画册,还给孩子出一本小册子,谈风筝、万里长城、龙等各种跟我作品有关的内容。教育部门也设计课程,让孩子呼应我的作品自己创作。我们每天在美术馆工作时,就把文悠放在那里,画画、做手工……她没有经历相对正规的美术班基础训练,比较随性,没有兴趣手工制作,更喜欢设计和观念性的东西。她妹妹人生做的第一个人偶服装是公主裙,她的却是给女性自杀爆炸袭击者设计军服。

文悠天生会摄影。刚到美国,5岁就受一位艺术家委托,帮她拍照、并写图片说明,成为那个艺术家的观念作品参展。我创作火药画的现场,无论在哪个国家,文悠几乎是最有成就和老道的摄影师,都要给当地专业摄影师培训如何拍爆炸。爆破时她总能眼不眨、手不抖,抓到最好瞬间。应该说她的摄影伴随我的作品,登在各种世界最有影响力的媒体上是她开心的事。当然,这也是因为她的摄影里包含了从小在美术馆里泡大,浸淫绘画和各种不同媒介艺术的成果。文悠的摄影,随意自然,看似举手之轻却情感深重。来自身边的镜头,记载了我的亲人、朋友,更是自己的岁月年华。

1997年我在皇后美术馆做个展《文化大混浴》,外界最熟悉的可能是展览同名装置,可以在展厅里泡澡的按摩浴缸,但我也难忘同时展出的火药长卷《寻找外星人》。纸上炸出焦黑的形状,都是我《为外星人作的计划》系列的一个个idea;有的焦痕旁边,从纸后透出和它们形状相似的光晕,意味着那是实现了的计划。比如《万里长城延长一万米:为外星人作的计划第十号》的焦痕后划出一道细长白光,好像那天爆破后的光,离开戈壁沙漠,在宇宙中飞翔……当时我有思考纸前纸后的关系:纸前是黑色的火药痕迹,后面能不能以光来呈现另一个层次?光源与纸的距离很微妙。太近灯管就清晰可见,太远又模糊一片……现在想想,没有坚持多做一些这样的光源作品,还挺可惜的。

还有一个纸的后面的故事。到美国后,我在名古屋卖热带鱼又开画廊的朋友,身患绝症,说他离世前,很想办我的展览。我给他做了一批作品,用油画在日本纸上画一尊白瓷德化观音,挂上墙后,前面再盖一层同样的厚厚日本麻纸。灯光下一眼望去,只是白纸,但不经意里,眼角余光会感到隐约有尊佛。是尝试新的视觉感受,也是给好友的祈佑。有点遗憾的是,几年后,有拍卖行来问我,这佛像是你画的?我说是,但前面应该还要有张纸,才是完整的作品,否则不算……

从这里已经可以感受到我从平面绘画出发,寻找一种绘画装置的概念。到美国后,作品尺寸逐渐变大,并且尝试把人带进画里:2008年我在广岛做4×45米的火药长卷《无人的自然》,画与水池间隔一条步道,让观众走在山水之间;墨西哥的《阳光与寂寞》,百米火药画环绕展厅中火山碎石围起的九吨梅斯卡尔酒湖,观众沉醉其中;还有休斯顿美术馆的50米火药山水长卷《远行》,展厅地板选用会倒影的黑色大理石,让来自中国的文物——陶瓷、青铜器、书法,在这里展出时,会和观众一起,融进《远行》画卷在地上的倒影里……

尺寸变大,作画方式也不同。创作时行走画上,用身体的记忆重现不同时空、文化里的旅行。旅行会疲劳,作画也会,经过一段时间的紧张和专注,身体会提醒你,接下来可以潦草放松一些。绘画不只是跟材料对话,还跟自己的身体对话,是很身体性的。别的画家可能一件大作品画一个月或更长。但这样意味着能理性安排每天的作息,有时间修改、创作,却掩盖了身体的一些变化。我是把作画当成一次旅行,有渴望、兴奋、焦虑、疲惫,身体的这些反应都留在画面上。

毛边纸方案草稿也成了我向主办方汇报的经典方式。这套方法从刚到日本时就开始。日本人有为自己特制新年贺卡的习惯,我没那么多钱,就让泉州家里寄一些烧香用的金纸,上面写“某某先生新年好”,再落个款。之后我去人家那里,看到它被装裱挂起来。再比如个展的海报,有时我画一张水墨,寄到泉州让人在石头上刻出来,拓片500张,就成了珍贵的原作海报。签签名,就是版画,今天带去送人,都还是个大礼。我是有一套创造自己世界的办法,而且跟绘画基本没分开。

水墨草稿的优点是看得到展览创作的全过程,包括成果之前经历的各种方案和讨论。因此被不少美术馆展览和收藏。但后来这习惯怎么就停了呢?现在回想,它渐渐成了我的标志,也产生了我的抗拒,变成随便用A4纸、圆珠笔或彩色荧光笔画。再后来展览和项目规模扩大,动辄上百万美金的预算;之前简洁、写意、朴素的方法,在“业内”很有效,但不足以面向政府、安全部门、赞助商等各方说明项目的精彩和观念和能吸引多少观众,以获得支持。所以自然而然改用电脑效果图至今。但事实上,电脑图不是艺术品,很少展出,因此很多未被实现的创意,观众就看不到了。

我总是隔一阶段,就想做一个纯粹绘画的展览。因为很想人们的注意力转向讨论我的绘画。比如2004年在华盛顿的赫西杭美术馆个展《不幸之年:未实现的项目2003-2004》,就只展火药草图,有时我想,如果项目是无法实现的,那它们其实就是一张画。而无论项目实现与否,对于我,重要的不在画出一个个具体的点子,因为我并没有写实的呈现,我把工程图和草图是分开的;草图写意的风格象征作品的追求,表现背后贯穿的态度和理念,是精神的宣誓。

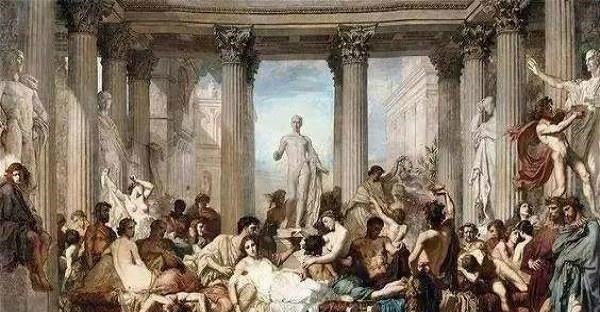

艺术道路上,我的方法论里,常使用文化现成品,艺术史的经典等,也成为我作品的一部分。《威尼斯收租院》邀请来自中国的原作雕塑家,在威尼斯双年展观众面前,现场制作社会主义经典雕塑《收租院》;艺术家成为作品的主体,他们在时代里的命运是作品的主题。绘画上,我在2000年悉尼双年展,选择一个古典绘画展厅,裸体女模特骑在马上,邀请当地画家们来写生。观众一个个古典绘画展厅走过来,到这里突然意外地相遇:几百年历史的作品群中,正在上演着活生生的作画场景……这都是在寻找,绘画还有什么可能?表演性的传统美术,有意思吗?

从我和远古岩画对话的火药画《太古的烙印》,到1990年代开始的《为外星人作的计划》火药草图,或2005年我在爱丁堡所作《暗黑中的生命》等,一直尝试用看得见的绘画表现看不见的无限世界。爆破计划《万里长城延长一万米》,爆炸瞬间的火光烈焰中,时空好像发生变化,静止的长城被激活,沙漠上创造了一个时空的混沌。我深知作品再大,本身力量都有限,如若瞬间里联结时间和空间,把有限的作品放在无限的历史和自然里借力,力量就无限起来。这就是我追寻的方法论,也是作品背后的共通观念。

在网络时代的今天,主客体角色自由转换。就像我和火药材料的合作一样,大型火药草图的公开制作募集当地志愿者共同创作,使艺术家作为主体的身份模糊;甚至现场也开放给观众,并通过媒体在电视上直播,或在网络、手机上让观众参与互动,出租车司机都可以电话现场,询问什么时候点火。但公开制作不是行为艺术表演,而是让观众和艺术家绑在一起,为点火后的不确定紧张焦虑,经历一场小小命运的结果。火药难以控制,志愿者情况千差万别,带来的不同能量,使作品更处在一种意外的状态。

在这样的工作中与当地文化对话,文化间的感受更直接。在卡塔尔,我告诉志愿者们画什么花、马、服饰,请他们帮助描绘和刻纸,我再把图像炸到画面里。文化主要体现在人,他们的参与也就把自己的文化带入我的画中。之后作品在这里的美术馆展出、被收藏,未来历史里都与他们发生着关系,成为他们记忆的一部分。我在乌克兰深入地底1040米、穿过一千多米长煤矿隧道体验,邀请当地同样受过社会现实主义训练的画家们,写生27位矿工的肖像;然后他们再将这些肖像放大刻成纸模,让我布置火药引爆。这些矿工肖像被仿照苏联时期队伍的领袖巨像架撑起,耸立在展厅两座黑白分明的煤矿、盐矿山坡上。我希望当地画家朋友们通过和我一起工作,可以感受到,过去掌握的写实技法、体验生活方式本身不是问题,问题是如何创造绘画新的延伸。

另有一种合作火药草图的形式。2009年我在台北市立美术馆创作32米火药长卷《昼夜》,邀请一位当地女孩舞者参与。我与她相隔纸屏,早上9点到晚上9点,女孩将当下的感受以肢体动作呈现,并挑选与其心境呼应的花草植物投影到纸上,我在纸的另一边,描出轮廓。昼夜轮转间,不易被察觉的情感交流和生命痕迹逐渐显露纸面,再通过爆破使我与火药以及女孩和观众最终交汇一体。2010年在日本名古屋,我请一位水上芭蕾选手和一条大鲤鱼在玻璃缸中游弋;纸的一边,水光梦幻里,悬浮的身影随意变形扭曲……再后来为尼斯当代美术馆所作《地中海游记》,我征集一名上戏三年级舞台设计专业的女生先去地中海游历;我去时,她告诉我体验,教我画的内容,连她在当地新交的男生朋友也在我画里创作。这些项目,都是让参与者更多决定作品的内容。如同我从年轻时起对自然力量和偶然性的借力使力。

我们的交流常通过绘画游戏进行。比如她画一个小孩,我画一棵树,让小孩在树上,她画小孩掉下来,我画下面有个游泳池,她再画一条鲨鱼游来……我让孩子通过绘画传递要说的内容,又显得好玩。也用画画讨论做人的基本,互相编写故事,她小时候我们这样做了很多年。每年我们也互画一次,有机会静静看对方,也乖乖被看。我也发现她画的爸爸从有美人鱼的尾巴,到越来越追求真实的形象;我画她的却永远是可爱女儿的眼睛,只是随着她的技巧提高,我也认真起来。

最近我们有一次未完成的合作。2016年上海迪士尼邀请我做开幕式,我却邀请文浩来创意,作为父亲,我从经验、技术上帮助女儿实现她的梦想,想把这做成开幕的观念。我们因此受邀参观迪士尼,共同讨论和想象做什么、怎么表现。小孩的成熟度比我想象的高,做事有自己一套。我开始要她画点子,她就跟我争,重要的先不是点子,而是理念,这样就能编故事,之后再来画点子。我故意说,一般这样对,但你如果先有了不起的点子,把自己都感动得一塌糊涂,想想就开心,你可以为那个点子编一个故事,这个故事就传递你的理念,因为好点子后面常常隐藏好理念。最后她画出二十几张创意图《文浩的梦》,是她成长的一个里程碑。晚会目的、技术实施、知识产权……这样让孩子进入大人的社会,经历我面临的大型项目的方方面面,有些太早。这个计划虽然最后因为各种原因没有实现,但我不认为都是遗憾。

1980年代中国不少艺术家在西方现当代艺术里淘宝,我却持怀疑态度:发源于第一次世界大战的达达文化,其精神可以帮助解放思想,让我顿悟艺术可以这样乱搞,但感到具体做法不必模仿;也有人迷博伊斯,问题是那时泉州虽穷,可环境很好,我们整天在河里游泳钓鱼,潜到水下,连水带泥,偷吃农民的莲藕,怎能和博伊斯一样,用艺术讨论环境不好的问题呢;我们城市一个广告都没有,完全不是安迪·沃霍波普艺术的世界。确实应该了解世界其他伟大艺术家都做了什么,和为什么那样做,但要清楚自己条件不同。我通过寻找火药材料的自由、自然能量,解放自己,创造形式,获得乐趣;也抓紧在国内旅行,和远古文化、大自然对话。

我的火药画经历几个阶段。一是油画上用火药爆炸,让画有点起泡,烟熏使之朦胧。但基本还是传统绘画的构图和观念,加一点新材料。另一种是纯粹火药在画布和纸上爆破,开始追求以材料为本体的抽象性火药绘画。启动“为外星人作的计划”系列项目后,开始用火药在纸上表现以宇宙和外星人为主题的室外大型爆破,称为“火药草图”,无论项目实现与否。比如《月球、负金字塔:为人类作的计划第三号》设想月球上有一座凹陷的倒金字塔,我就把它用火药草图炸出来。这系列里还有一件《时空模糊计划》比较特别,不为任何项目而作;我站在太阳下,把画面上自己的影子炸了出来。可以说,这是关于我的哲学和思想的草图。当时我自问,“可视时空和不可视的无时空中,有一个物质和魂魄重叠、时空模糊的混沌世界吗?如果有,在哪?这里是作品存在的地方吗?”

我还是先从三个层次来想绘画这件事。首先是作品视觉上的辨识性,比如风格、技法或材料是否一眼就看出是他画的;还要有穿透力,简单讲就是有魅力,这些都关乎“怎么画”。第二是与之相适应的内容,包括绘画的主题,即“画什么”。一般来说,此二者构成了绘画的基本。第三,是绘画的问题,即“为什么画”。这关乎你对绘画的态度、理念所带来的对绘画拓展的方向。“为什么画”或许反过来可以帮助“怎么画”和“画什么”的思考和拓展。绘画多次被宣布已死,绘画还有问题吗?如果有,就有精神,就不会死。在你的画上,对绘画提什么问题呢? 哪怕画里依赖对人类社会环境等问题的提问,如何把这些内容上升到成为绘画的问题。

当然,也许有人说,这是个假问题,因为今天绘画已经没有问题了。绘画从客观、具象的描写,到成为主观、情感传递的重要载体等,各种手法和观念似乎都做过了。人们还会说,绘画不可能适合任何时代的。普遍认为多媒体艺术更适合网络时代,那么绘画还能与时共进,拓展今天的特色吗? 又或者,恰恰因为这个时代,才更应珍惜和凸显绘画本体固有的荣耀和尊严?那么应该被珍惜的,是什么呢?如果是感性,那今天的感性如何创造出有别于过去的呈现。总之,绘画的困难,我越来越清楚,但反而越困难越兴奋,严重到引起我的“高潮”。加上我从未失去对绘画的爱恋,无论在做什么……

2006年我在纽约大都会博物馆做个展《蔡国强在屋顶:透明纪念碑》。面向911之前矗立世贸大厦的方向,竖起一面五米高的透明玻璃。现实的多维空间里,玻璃中的内容成为二维;鸟撞上玻璃坠落的瞬间,似乎时空转换,出现混沌。飞机飞不过彼岸,在二维面前粉身碎骨。这块玻璃,就像横空插入我们时代里的一块巨大画卷。我一直思考这件作品模糊而复杂的内涵。唯一清楚的是,911后我做过汽车、老虎和鳄鱼的装置;但做出了《透明纪念碑》,就告别了这个题材。看起来是一件装置,其实也关于绘画。这样的作品,包括数十年来对看不见的世界的持续追寻,某种意义上,象征我对绘画的野心,也掩饰不住我的失落,对绘画上那些难以实现的东西,也对绘画在我们时代的没落……